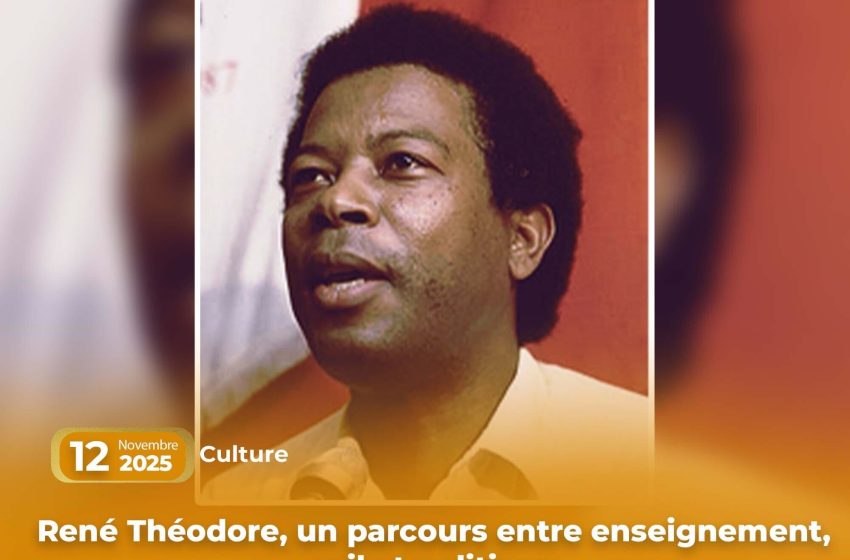

René Théodore, un parcours entre enseignement, exil et politique

René Théodore est une figure marquante de la gauche haïtienne de la seconde moitié du XXᵉ siècle : professeur de mathématiques, militant communiste, exilé en Union soviétique, et plus tard acteur des évolutions politiques d’Haïti après la chute des Duvalier. Sa trajectoire illustre les tensions idéologiques et les ruptures de la vie politique haïtienne entre dictature, exil et tentatives de recomposition nationale.

Né à Ouanaminthe en 1941, René Théodore vient d’une famille déjà liée à l’histoire politique du pays : il était le petit-fils de Joseph Davilmar Théodore (président d’Haïti en 1914–1915). Professeur de mathématiques de formation, il s’engage tôt dans les mouvements de gauche haïtiens et se rapproche notamment des héritiers du courant animé par Jacques Stephen Alexis.

Sous la dictature de François Duvalier, « Papa Doc », puis de son fils Jean-Claude, Théodore est contraint à l’exil au début des années 1960. Il séjourne longtemps en Union soviétique (Moscou), où il anime des émissions en créole contre le régime du Duvalier sous des pseudonymes, une activité qui le place au cœur des réseaux d’opposition en diaspora. Son exil durera jusqu’aux événements de 1986 qui entraînèrent la chute de Jean-Claude Duvalier.

À son retour en Haïti après 1986, René Théodore occupe des postes de direction au sein du Parti unifié des communistes haïtiens (PUCH). Les années 1980–1990 marquent pour la gauche haïtienne une période difficile : la Glasnost et la Perestroïka ont secoué les organisations communistes à l’échelle mondiale, et le PUCH connaît des divisions internes importantes. Théodore finit par s’éloigner de certaines lignes et participera à des tentatives de recomposition politique, prenant part à la création ou la direction de formations comme le Mouvement pour la Reconstruction Nationale (MRN).

En 1991, au moment de la grave crise qui suivit le coup d’État et de la tentative de restauration de l’ordre constitutionnel, René Théodore fut impliqué dans des négociations internationales. Il représenta notamment la délégation liée à Jean-Bertrand Aristide lors des discussions tenues à Washington, effort qui aboutira à un accord avorté l’« Accord de Washington » et empêchera Théodore de prendre un rôle exécutif effectif dans le pays. Parallèlement, il fut parfois pressenti comme candidat ou comme figure de compromis lors des tumultes politiques de la période post-Duvalier.

Théodore se présenta à plusieurs scrutins locaux et nationaux (par exemple une candidature municipale à Port-au-Prince en 2000) et resta une voix de la gauche critique dans le paysage politique haïtien. Au tournant du XXIᵉ siècle, il avait déjà évolué loin du dogmatisme des années 1960–1970, adoptant des positions plus nuancées dans un contexte politique extrêmement fragmenté. Il décède le 1ᵉʳ juin 2003 à Miami, des suites d’un cancer.

L’évaluation de l’œuvre et de l’influence de René Théodore dépend du point de vue. Pour certains observateurs, il demeure un symbole de l’opposition organisée contre les Duvalier et de la persistance d’un courant marxiste-nationaliste en Haïti ; pour d’autres, sa carrière illustre les difficultés de la gauche haïtienne à se transformer efficacement après l’effondrement des schémas soviétiques et face aux réalités du pays. Son parcours, de l’exil et des émissions antiduvaliéristes à la direction politique et aux négociations internationales, en fait néanmoins une personnalité incontournable pour comprendre la gauche haïtienne de la fin du XXᵉ siècle.ReactReply