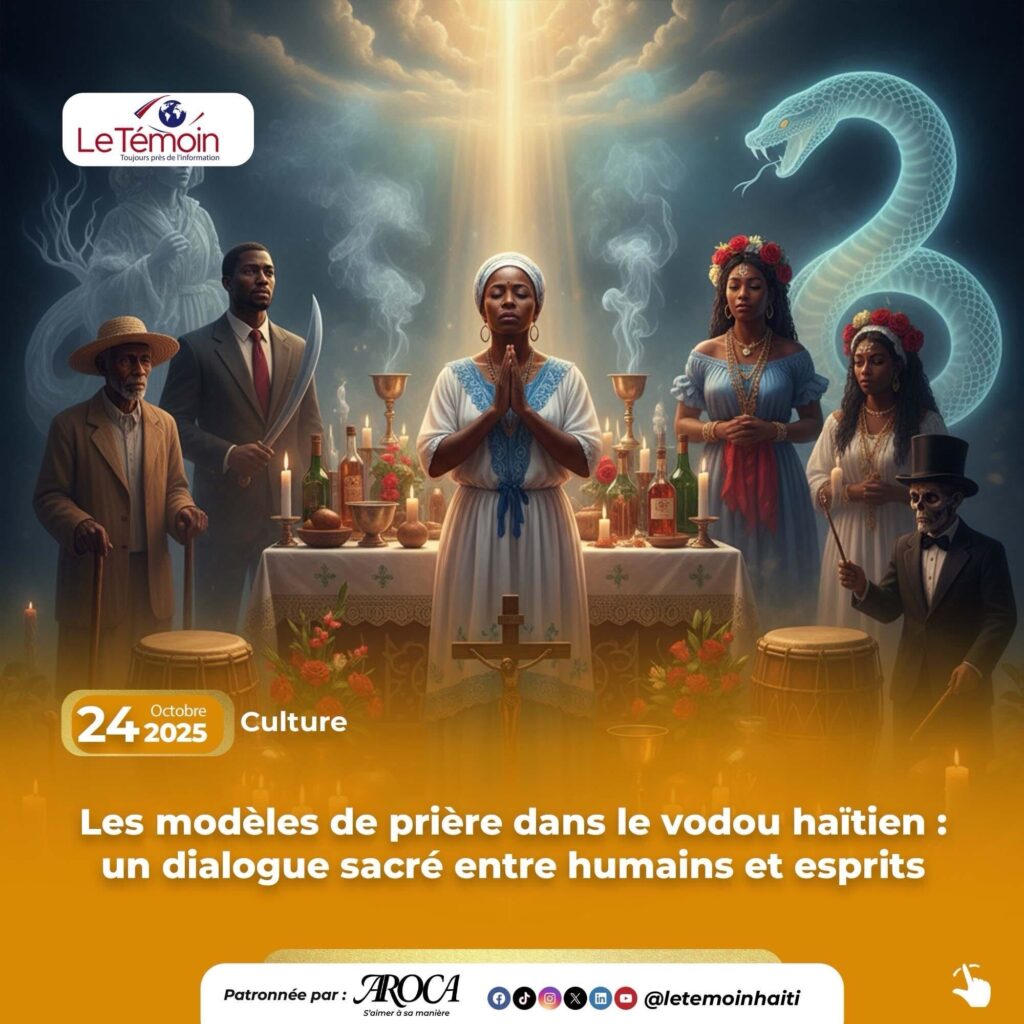

Souvent mal compris et stigmatisé, le vodou haïtien demeure pourtant l’un des piliers culturels les plus authentiques de la nation. À travers ses rites, sa musique, ses symboles et ses traditions orales, le vodou véhicule une richesse patrimoniale unique susceptible d’attirer un tourisme culturel respectueux, responsable et durable.

Aujourd’hui, dans un contexte où les modèles de développement touristique s’orientent vers la durabilité et la valorisation des ressources locales, le vodou offre une opportunité inestimable. Plus qu’une religion, il est un système de pensée enraciné dans l’histoire, l’identité et la résistance d’un peuple. Son intégration stratégique dans les circuits touristiques pourrait favoriser un tourisme alternatif, loin du folklore commercial, et axé sur la découverte, l’éducation et la rencontre.

Plusieurs pays ont su faire de leurs spiritualités traditionnelles une vitrine touristique. En Inde, les rituels hindous attirent des millions de visiteurs chaque année. Au Japon, les temples shintoïstes font partie des principaux sites d’intérêt. Pourquoi Haïti ne valoriserait-elle pas ses « peristil », ses cérémonies rituelles, ses tambours, ses danses, ses « vèvè », dans le respect des praticiens et des croyances ? Cette démarche nécessiterait un cadre éthique clair, un accompagnement des communautés et une volonté politique de rompre avec les préjugés coloniaux qui ont trop longtemps terni l’image du vodou.

Le vodou peut aussi contribuer à l’économie locale : artisanat rituel, visites guidées de lieux sacrés, formations culturelles, festivals thématiques, gastronomie traditionnelle… Les potentialités sont vastes. En stimulant la fierté identitaire et en encourageant la transmission des savoirs, ce tourisme spirituel peut renforcer la cohésion sociale et offrir des débouchés économiques dans les zones rurales, souvent oubliées des politiques de développement.

En définitive, faire du vodou un levier de développement touristique durable, c’est aussi affirmer que le respect de la culture, de la mémoire et de la spiritualité peut être compatible avec un développement économique équitable et inclusif. C’est croire qu’Haïti a en elle-même les racines de son avenir.