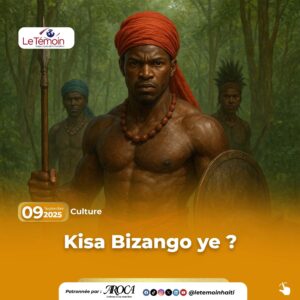

Si autrefois le vodou était quasi-présent uniquement dans les campagnes, aujourd’hui il a pris le large. Dans les rues vibrantes de Port-au-Prince, de Cap-Haïtien ou de Jacmel, une forme de spiritualité ancestrale se transforme, se redéploie, s’adapte : c’est le vodou urbain. Déraciné de ses sanctuaires paysans et transplanté dans les faubourgs, le vodou ne meurt pas ; il mute, s’inscrit dans la ville comme une réponse culturelle aux défis du quotidien, à l’exclusion sociale, à l’instabilité et à la quête identitaire.

Le vodou urbain n’est plus tout à fait le vodou des « lakou ». Il s’émancipe du strict cadre rituel rural pour investir de nouveaux espaces : les galeries d’art, les graffitis muraux, les scènes musicales, les quartiers populaires. Il dialogue avec le hip-hop, avec la peinture contemporaine, avec les discours militants. À travers des artistes comme Erol Josué, des performeurs comme Sanba Zao ou des plasticiens comme Edouard Duval-Carrié, le vodou devient acte de création, langage politique, outil de résistance culturelle.

Dans les ghettos urbains, le vodou est aussi refuge. Quand l’État recule et que les églises classiques échouent à répondre aux angoisses existentielles, les « peristil » improvisés, les cérémonies spontanées et les houngans de quartier reprennent le flambeau. Le vodou urbain se fait thérapie de survie, spiritualité mobile, capacité d’adaptation face à la violence, la pauvreté et la désespérance.

Mais cette évolution ne va pas sans tensions. Certains dénoncent une perte d’authenticité, une marchandisation du sacré, une explosion de pratiques déviées. D’autres y voient au contraire la preuve que le vodou est vivant, capable de s’inscrire dans le rythme effréné de la ville sans renier ses fondements.

Le vodou urbain est ainsi à la croisée des chemins : entre tradition et modernité, entre rituel et création, entre sacré et profane. Il reflète une société haïtienne urbaine en mutation, en quête de sens et d’enracinement dans un monde en perpétuelle recomposition.