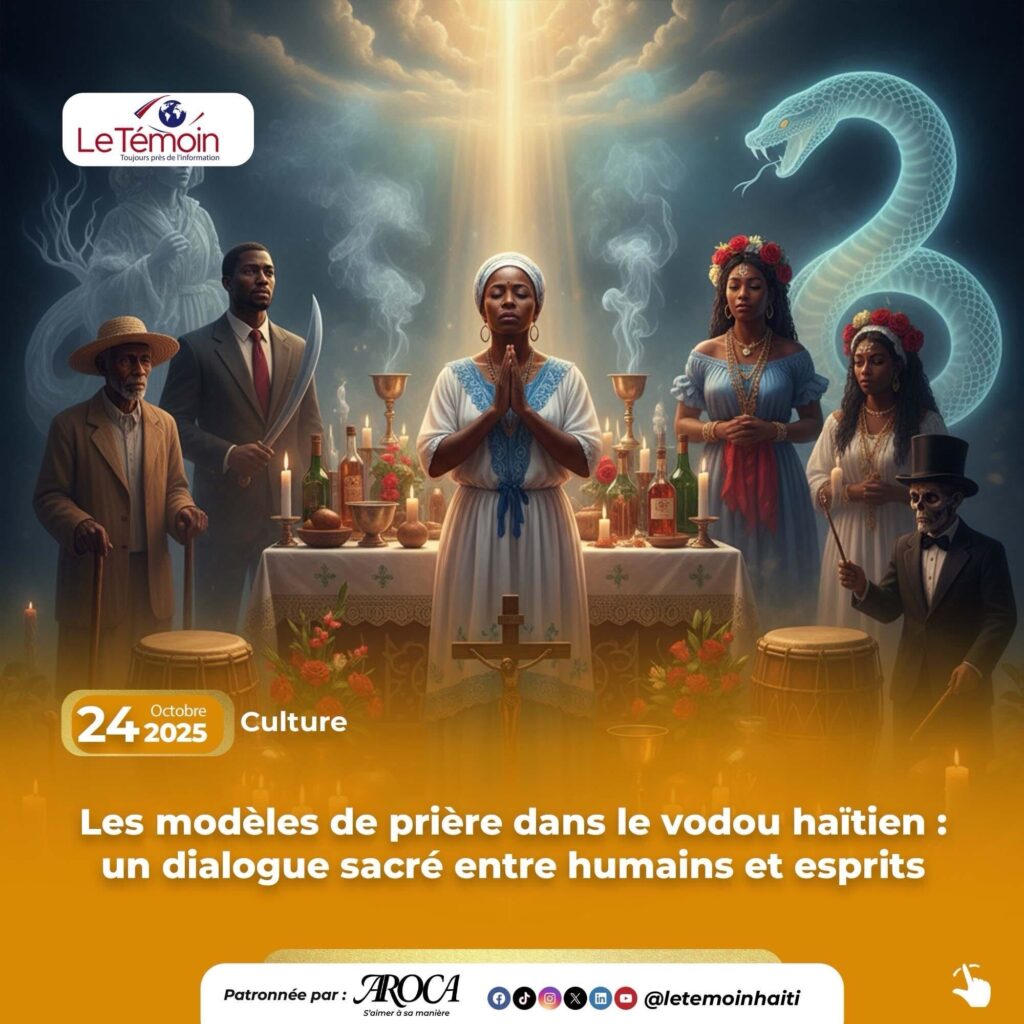

Au commencement était la parole. Le vodou haïtien, souvent mal compris et stigmatisé à l’échelle internationale, constitue pourtant un pilier fondamental de l’identité culturelle et spirituelle du peuple haïtien. Hérité des traditions africaines et enrichi par les influences amérindiennes, européennes et créoles, le vodou s’est transmis essentiellement par la voie orale. Cette oralité, loin d’être une faiblesse, représente la richesse et la résilience d’une mémoire vivante, toujours en mouvement.

Dans le vodou, les connaissances ne sont pas consignées dans des livres ou des dogmes rigides. Elles vivent dans la voix des houngans, des « manbo », des initiés, dans les chants, les prières, les proverbes, les mythes et les rituels. Chaque transmission orale porte la marque de celui qui la transmet, mais respecte les fondements du savoir ancestral. L’oralité permet l’adaptation : les récits évoluent, se recomposent, mais l’essence demeure.

Ainsi, chaque cérémonie devient une scène où l’histoire se raconte, non seulement par les mots, mais aussi par les gestes, les danses, les tambours, les offrandes. L’oralité vodouesque est polysensorielle. Elle engage le corps, l’âme, la mémoire collective. Elle enseigne autant qu’elle relie.

L’oralité dans le vodou joue un rôle de résistance face à l’oubli imposé par la colonisation et l’esclavage. Alors que les oppresseurs interdisaient l’écriture et tentaient d’effacer les identités africaines, les esclaves ont su préserver leurs divinités, leurs langues, leurs récits à travers la parole et le chant. Le vodou est ainsi devenu un lieu de survie culturelle et de reconstruction spirituelle.

C’est cette mémoire transmise de bouche à oreille qui a permis aux loas – ces esprits qui gouvernent les différents aspects de la vie – de traverser les siècles et les continents. Elle a permis aux Haïtiens de se réapproprier une histoire niée, de dire leur monde à leur manière.

Dans le vodou, le verbe n’est pas simple communication. Il est acte, pouvoir, lien. Un chant peut invoquer un esprit, une prière peut guérir, une parole peut bénir ou maudire. Le langage est chargé d’énergie spirituelle. Il est rituel. Il est sacré.

Les prêtres et prêtresses vodou, formés par l’écoute et la répétition, possèdent souvent une connaissance remarquable des chants liturgiques, des orikis (louanges), des « langaj » (langues codées ou anciennes). Ce savoir est une école de la mémoire, une épreuve d’humilité et de dévouement.

À l’heure de la mondialisation, des archives numériques et de l’oubli programmé des cultures traditionnelles, la question se pose : comment préserver l’oralité sans la muséifier ? Comment reconnaître sa valeur dans un monde qui valorise l’écrit et le codifié ?

Des chercheurs, artistes, et militants culturels haïtiens œuvrent à documenter et valoriser ces savoirs oraux sans les trahir. Le défi est de faire de l’oralité un pilier d’éducation, de recherche, de création, tout en respectant son essence vivante et mouvante.

Le vodou haïtien, à travers son oralité, nous enseigne une autre manière d’être au monde : une manière de sentir, de comprendre, de transmettre. C’est une sagesse en mouvement, une parole enracinée et fluide. Honorer l’oralité dans le vodou, c’est reconnaître la force d’un peuple qui, malgré les chaînes, les silences imposés et les caricatures, a su continuer à chanter, à parler, à danser sa mémoire. Et c’est là, sans doute, l’un de ses plus grands pouvoirs.