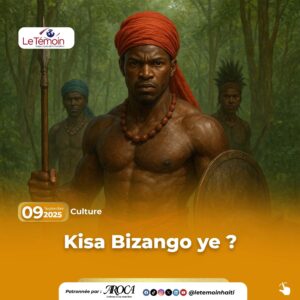

Le vodou haïtien est bien plus qu’une simple religion : c’est une tradition vivante, une philosophie, une médecine, un art, et un langage sacré. Né de la résistance des esclaves africains dans les plantations coloniales, le vodou a accompagné la nation haïtienne dès sa genèse et s’est transmis de génération en génération à travers les chants, les danses, les rituels et les mémoires. Dans la diaspora haïtienne, des États-Unis au Canada, en passant par la République dominicaine, la France ou encore les Antilles francophones, le vodou a non seulement survécu à l’exil, mais s’est aussi transformé pour répondre aux réalités de l’immigration, de la marginalisation et du métissage culturel.

La diaspora haïtienne, forte de plusieurs millions de personnes à travers le monde, a transporté avec elle ses traditions spirituelles. Dans les communautés haïtiennes de New York, Miami, Montréal ou Paris, le vodou continue d’être pratiqué, parfois de manière discrète, parfois avec une visibilité croissante. Il y est un lien fondamental avec les ancêtres, la mémoire du pays natal et les forces invisibles du monde.

Malgré les préjugés tenaces hérités de l’époque coloniale et propagés par les médias, le vodou constitue pour beaucoup un ancrage identitaire, un refuge culturel et un mode de résistance contre l’assimilation forcée et la perte des repères.

Les temples vodou existent bel et bien hors d’Haïti, souvent installés dans des appartements, des garages aménagés, ou des lieux communautaires. Ces espaces rituels deviennent des centres spirituels et culturels, où se déroulent cérémonies, veillées, initiations et fêtes en l’honneur des loas.

Les houngans (prêtres) et « manbo » (prêtresses) continuent leur mission dans ces contextes, parfois en combinant le rôle de guide spirituel à celui de médiateur culturel, thérapeute ou conseiller communautaire. Les initiés, qu’ils soient nés en Haïti ou dans le pays d’accueil, maintiennent la tradition vivante tout en la réinterprétant selon leur contexte.

Dans la diaspora, le vodou se transforme au contact d’autres cultures religieuses : il entre en dialogue avec les spiritualités afro-caribéennes comme la Santería cubaine, le Candomblé brésilien ou encore les Églises évangéliques afro-américaines. Ce syncrétisme n’est pas une perte d’authenticité, mais une preuve d’adaptabilité et de résilience.

Les rituels peuvent intégrer de nouvelles langues (anglais, espagnol, créole antillais), des rythmes modernes, et parfois des outils numériques. Des cérémonies sont désormais diffusées en ligne, des consultations se font par visioconférence et les symboles vodou circulent dans l’art urbain, la musique, et même dans les luttes militantes diasporiques.

Le vodou dans la diaspora continue de faire face à la stigmatisation. Trop souvent associé à la magie noire, aux pratiques occultes ou au folklore exotique, il est parfois marginalisé par les propres membres de la communauté haïtienne qui, sous l’influence du christianisme ou de l’islam, rejettent cette spiritualité.

Néanmoins, un mouvement de réhabilitation culturelle et spirituelle est en cours, porté par des artistes, des universitaires, des activistes et des prêtres vodou qui revendiquent ouvertement leur héritage. Le vodou devient ainsi un outil de réappropriation identitaire, un acte politique et spirituel de fierté noire et haïtienne.

Le vodou dans la diaspora haïtienne est à la fois mémoire, résistance et transformation. Enraciné dans un passé douloureux mais porteur de force, il traverse les frontières, se réinvente dans l’exil et offre une spiritualité vivante aux générations qui n’ont jamais vu Haïti, mais qui portent Haïti en elles. Dans un monde globalisé où les identités sont souvent en tension, le vodou apparaît comme un lieu de réconciliation entre passé et présent, entre l’ici et l’ailleurs.