Dans la tradition vodou, l’initiation est bien plus qu’un simple rite d’entrée. C’est une renaissance symbolique, un passage sacré qui transforme profondément l’individu. Elle marque le moment où une personne quitte sa condition profane pour devenir un serviteur ou servante des loas, ces esprits qui peuplent l’univers vodou. Cette démarche n’est pas anodine : elle engage le corps, l’esprit, l’âme et impose des responsabilités spirituelles et sociales. À travers l’initiation, le vodou affirme sa richesse, sa profondeur et son ancrage dans une logique de transmission et de transformation intérieure.

L’initiation est une réponse à un appel. En général, elle ne se fait pas par simple curiosité, mais parce que l’individu ressent une présence, une insistance des loas dans sa vie, à travers des rêves, des maladies, des blocages ou des événements marquants. Elle peut aussi s’imposer à ceux qui sont choisis par les esprits pour devenir prêtres ou prêtresses : les houngans et les « manbo ». L’initiation est alors vécue comme une nécessité vitale, une manière de rétablir l’harmonie entre soi et le monde spirituel.

Le processus d’initiation varie selon les temples (houmforts), les lignées spirituelles et les traditions locales, mais il comporte des éléments communs. Il commence par une période de préparation, parfois longue, où l’aspirant doit se purifier, apprendre les bases du rituel, des chants, des loas et des symboles. Cette préparation peut inclure des retraites, des bains rituels, des jeûnes ou des restrictions, destinés à « vider » l’individu de son passé profane pour qu’il puisse accueillir le sacré.

Vient ensuite le rituel du « kanzo », l’un des moments les plus importants de l’initiation. Durant ce rituel, l’initié entre dans un espace clos, le « djevo », un sanctuaire secret où il séjourne plusieurs jours à l’écart du monde. Dans cet espace sacré, il reçoit les enseignements des maîtres spirituels, apprend à connaître ses loas personnels et vit des expériences intérieures qui marquent son lien profond avec le monde invisible. C’est aussi dans ce cadre que se transmet l’asson, le hochet sacré symbolisant l’autorité spirituelle du prêtre ou de la prêtresse. Ceux qui le reçoivent sont appelés houngans m ou « manbo », ce qui marque leur reconnaissance formelle comme officiants du culte.

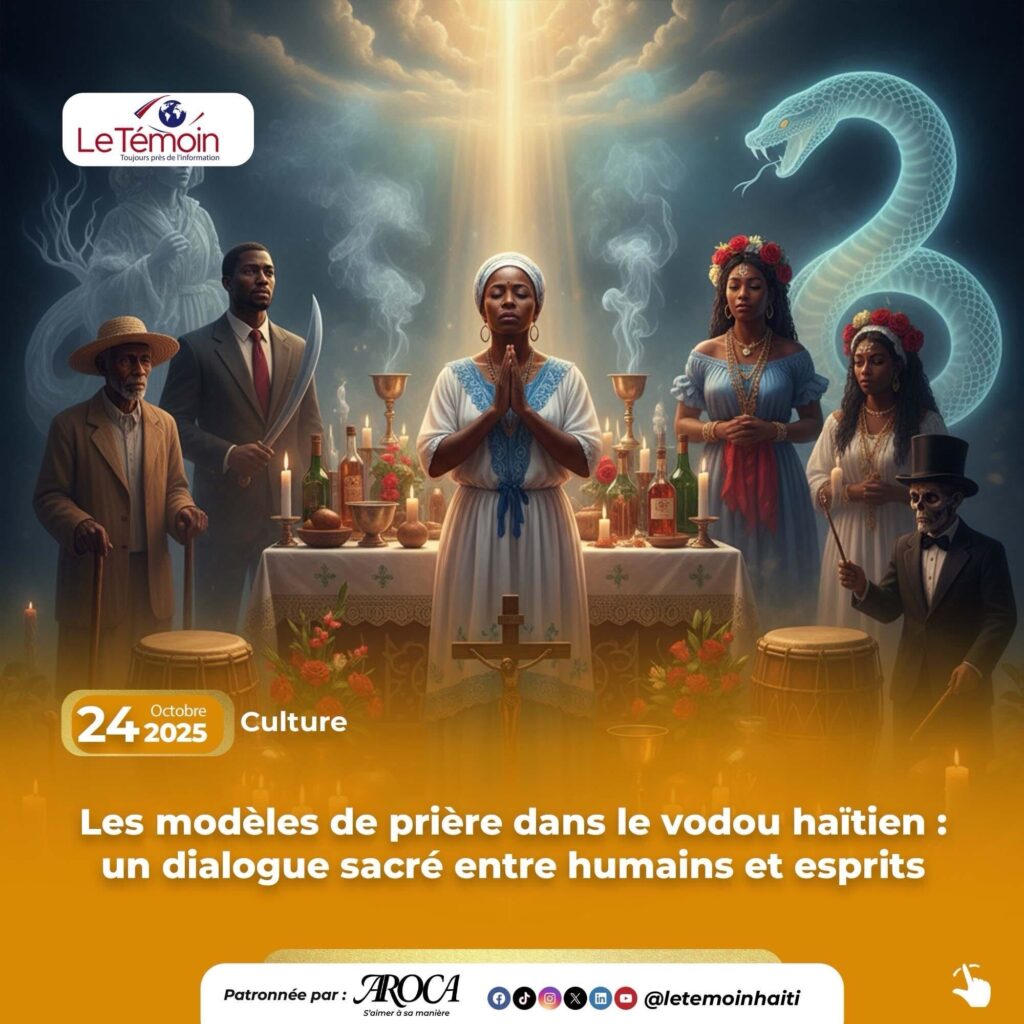

Mais l’initiation n’est pas uniquement une affaire individuelle. Elle est aussi une célébration communautaire, un moment où la collectivité se rassemble pour accueillir le nouvel initié. Chants, tambours, danses, offrandes et sacrifices accompagnent les différentes étapes du rituel. L’initié est alors publiquement reconnu, non seulement par les siens, mais aussi par les loas eux-mêmes, qui peuvent se manifester durant la cérémonie à travers la possession spirituelle. La possession devient une confirmation de l’acceptation de l’initié par les esprits.

Ce passage transforme la personne à plusieurs niveaux. Sur le plan spirituel, elle devient médiateur entre les mondes. Sur le plan social, elle assume des responsabilités : guérir, conseiller, conduire les rituels, préserver la tradition. L’initiation confère un savoir, mais aussi un devoir de le transmettre. Elle implique un engagement profond, souvent à vie, et impose un code éthique, un respect des loas, de la communauté et de soi-même.

Il serait réducteur de voir l’initiation comme un simple rite folklorique. Elle est au contraire un processus de maturation, de connaissance de soi, et de lien profond avec les forces invisibles qui animent le monde. Elle incarne une conception du sacré où l’humain ne domine pas le divin, mais apprend à l’écouter, à le servir et à marcher avec lui.

Dans un monde souvent déconnecté du spirituel, l’initiation dans le vodou rappelle qu’il existe d’autres chemins de sagesse. C’est une voie exigeante, mais lumineuse, qui enseigne la discipline, la mémoire, la patience et l’humilité. C’est une école de l’âme, ancrée dans une tradition vivante, transmise de génération en génération et toujours ouverte à ceux et celles qui entendent l’appel des loas.