En Haïti, le vodou est à la fois omniprésent et invisible. Présent dans les rituels, les proverbes, la musique, l’art populaire et les pratiques quotidiennes, il est pourtant effacé, voire diabolisé, dans les programmes scolaires. Ce paradoxe révèle une stigmatisation profonde du vodou dans l’éducation haïtienne, reflet d’une longue histoire de marginalisation culturelle, religieuse et politique.

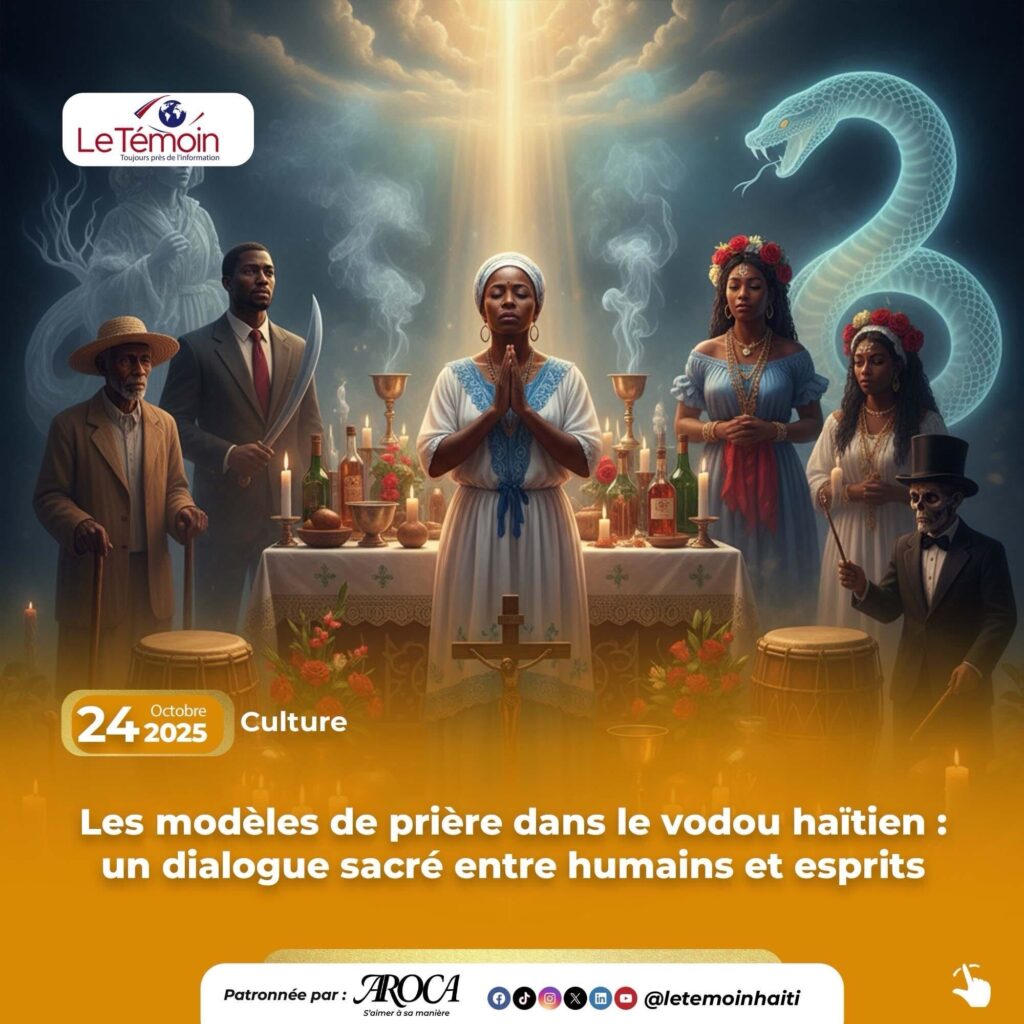

Dans les livres d’histoire, le rôle du vodou dans la révolution haïtienne est souvent réduit à quelques lignes. Bois Caïman, pourtant acte fondateur de la révolte des esclaves, est rarement présenté dans sa dimension spirituelle et symbolique. L’élève haïtien apprend davantage sur les dieux gréco-romains que sur les loas (esprits) de son propre terroir. Ce silence éducatif participe à une dévalorisation implicite du vodou comme culture, spiritualité et force historique.

Dans les salles de classe, mentionner le vodou peut encore susciter ricanements, gêne ou mépris. Beaucoup d’enseignants, influencés par une éducation chrétienne ou une vision occidentalisée du savoir, le considèrent comme superstition ou « magie noire ». Il est courant d’entendre des élèves affirmer que le vodou est « pour les ignorants » ou « pour les gens du pays ». Ainsi, l’école haïtienne contribue à reproduire des préjugés plutôt qu’à les déconstruire.

La stigmatisation du vodou dans l’éducation s’enracine dans l’héritage colonial. Dès l’époque de la colonie, les pratiques africaines étaient diabolisées par les colons français et l’Église catholique, qui les voyaient comme une menace à l’ordre établi. Après l’indépendance, les élites haïtiennes ont souvent cherché à se distancer de ces pratiques populaires, jugées « arriérées ». Cette volonté de « civilisation » a perduré dans l’école, perçue comme un instrument de modernisation… en niant la culture du peuple.

Pourtant, il devient urgent de repenser l’éducation haïtienne dans une perspective plus inclusive et décoloniale. Valoriser le vodou ne signifie pas l’enseigner comme religion, mais le reconnaître comme fait culturel, historique et philosophique. Il s’agit de redonner aux élèves haïtiens les clés de compréhension de leur propre culture. Intégrer les contes vodou, les rythmes du rara, les symboles des drapeaux rituels ou encore les grandes figures du panthéon vodou, c’est enrichir l’enseignement d’une mémoire vivante.

Briser le silence autour du vodou à l’école, c’est aussi lutter contre l’auto-dévalorisation qui ronge l’identité haïtienne. C’est dire à l’enfant que sa culture n’est pas honteuse, qu’elle est légitime, digne d’étude et de respect. Une éducation qui marginalise le vodou marginalise le peuple lui-même. À l’inverse, une éducation qui embrasse la pluralité des héritages haïtiens peut devenir un levier de dignité, d’unité et de réconciliation avec soi-même.