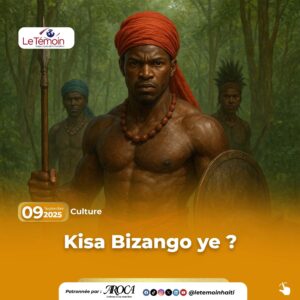

Pendant longtemps, le vodou haïtien a été relégué aux marges du savoir légitime, caricaturé, diabolisé ou réduit à un folklore exotique par les discours coloniaux, religieux et politiques. Pourtant, cette tradition spirituelle, enracinée dans les luttes d’esclaves, dans la terre haïtienne et dans la mémoire des ancêtres, résiste. Mieux : elle s’invite aujourd’hui dans les amphithéâtres, les laboratoires et les séminaires. Le vodou entre à l’université, non pas par la porte de service, mais comme sujet digne de rigueur, de dialogue, et de reconnaissance intellectuelle.

Le vodou est bien plus qu’un ensemble de rites. Il est une manière de penser le monde, d’habiter le corps, de traverser le temps et d’interroger le sens. Dans les cérémonies, les chants, les danses et les possessions, ce sont des siècles de résistance, de douleur et de renaissance qui se rejouent. Étudier le vodou, c’est donc aussi faire œuvre de mémoire. C’est se pencher sur une archive vivante, transmise non par des livres, mais par les chants, les gestes, les silences et les sueurs des hounsi, des « manbo » et des houngan. L’université, en s’ouvrant à cette mémoire, commence à assumer une dette : celle d’un savoir longtemps ignoré, méprisé, effacé.

Depuis quelques années, des chercheurs haïtiens et étrangers intègrent le vodou dans leurs travaux en anthropologie, sociologie, histoire, philosophie ou encore études religieuses. On ne se contente plus d’observer les rituels comme des objets étranges : on interroge les cosmogonies, les épistémologies, les rapports au vivant qu’ils impliquent. Le loa n’est plus seulement « esprit » ou « divinité » : il est aussi concept, mémoire, présence. Le hounfor devient laboratoire de pensée.

Ce mouvement est porté autant par des universitaires issus de milieux populaires que par des intellectuels critiques, en quête de désoccidentalisation du savoir. Car faire entrer le vodou à l’université, c’est aussi remettre en question la hiérarchie implicite des savoirs. Pourquoi le grec ancien aurait-il plus de légitimité académique que le « kreyòl » rituel ? Pourquoi Héraclite serait-il philosophe, mais Ogou guerrier seulement ?

Les recherches récentes sur le vodou ne visent pas uniquement à expliquer le vodou « de l’extérieur ». Une nouvelle éthique émerge : une posture d’écoute, de respect, d’immersion. Certains chercheurs deviennent eux-mêmes initiés. D’autres collaborent étroitement avec les communautés vodouisantes. Le savoir ne circule plus à sens unique : il devient co-construit. Le temple et l’université dialoguent.

Cette porosité crée de nouveaux objets, de nouveaux langages, de nouvelles approches. Des mémoires vodou sont archivées, des chants sont transcrits, des danses sont analysées comme formes de pensée. Des ponts se tissent entre oralité et écriture, entre le visible et l’invisible, entre l’académique et le sacré.

L’entrée du vodou à l’université n’est pas qu’un fait académique. C’est un geste politique. C’est refuser que l’identité haïtienne soit amputée de sa spiritualité. C’est redonner aux peuples colonisés la possibilité de penser à partir d’eux-mêmes. C’est réhabiliter une mémoire dénigrée, et revaloriser des figures longtemps diabolisées — les « manbo », les houngan, le peuple.

C’est aussi poser une question plus large : à quelles conditions le savoir est-il reconnu ? Qui décide de ce qui mérite étude ? Quelle place pour les spiritualités africaines, amérindiennes, populaires dans l’universel prétendu des savoirs ?

Quand le vodou entre à l’université, ce n’est pas pour y être disséqué, ni folklorisé. C’est pour y faire vibrer d’autres rythmes, d’autres récits, d’autres intelligences. C’est pour inviter l’université à se décentrer, à se décoloniser, à reconnaître que l’esprit ne se limite pas à ce que l’Occident a baptisé « raison ».

Les tambours du vodou, désormais, résonnent aussi dans les thèses, les colloques et les bibliothèques. Et c’est tant mieux. Car un savoir qui oublie ses esprits finit toujours par perdre son âme.RéagirRépondre

Envoyer un message finale-work