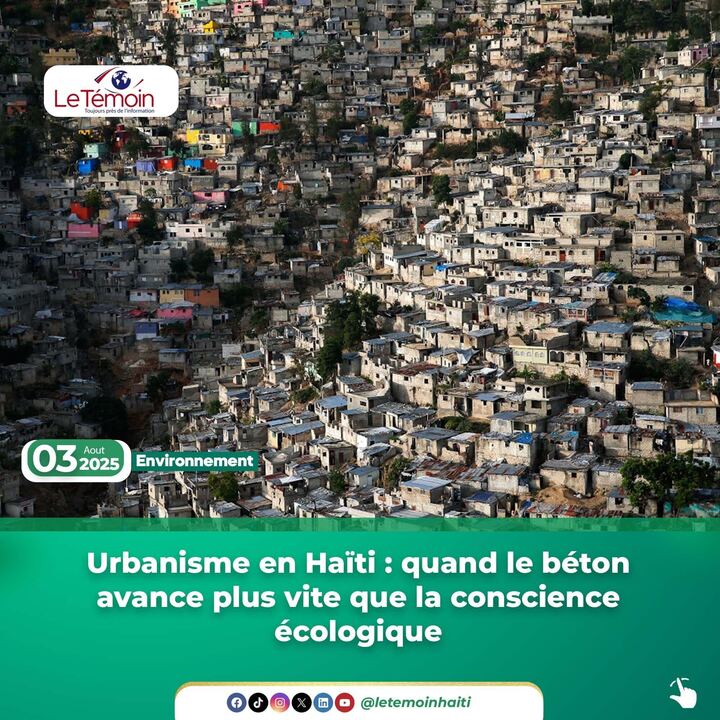

En Haïti, la ville pousse, mais elle pousse de travers. Chaque jour, les collines verdoyantes se couvrent un peu plus de tôle et de béton. L’urbanisation galopante, souvent désordonnée, témoigne d’un besoin urgent de logements et d’infrastructures, mais révèle aussi l’absence de planification durable. À mesure que la population se concentre dans les villes, surtout à Port-au-Prince, l’environnement recule, et la nature paie le prix fort.

Depuis des décennies, l’État haïtien peine à encadrer l’expansion urbaine. Faute de plans directeurs viables et appliqués, les constructions s’élèvent là où il reste de l’espace, sans tenir compte des normes de sécurité, de la topographie ni des écosystèmes. Des quartiers entiers s’installent sur des zones inondables, sur des pentes instables, ou encore dans des forêts urbaines grignotées illégalement. Le résultat : des risques accrus de glissements de terrain, des inondations meurtrières à chaque saison des pluies et une pression énorme sur les ressources naturelles.

Les conséquences de ce chaos urbanistique sont visibles : insalubrité chronique, pollution de l’air et des eaux, accumulation des déchets, absence d’un réseau d’assainissement fiable. À Port-au-Prince comme dans d’autres villes, les eaux usées se déversent dans les rues, les ravines se transforment en décharges à ciel ouvert et l’air est chargé de particules issues du charbon de bois, des véhicules mal entretenus et de la poussière. Ces réalités compromettent la santé publique autant que l’équilibre écologique.

L’une des victimes silencieuses de l’urbanisation en Haïti, c’est la végétation. Les arbres disparaissent au profit de maisons, d’immeubles, de routes improvisées. Or, sans arbres, les villes perdent leur capacité naturelle à absorber l’eau de pluie, à filtrer l’air et à réguler les températures. En période de canicule, certains quartiers deviennent de véritables fournaises. Le manque d’espaces verts dans les villes haïtiennes est non seulement un enjeu écologique, mais aussi social et psychologique.

Un urbanisme durable pour Haïti ne peut se faire sans une véritable volonté politique, des outils techniques appropriés et la participation citoyenne. Il faut mettre en place des plans d’urbanisme réalistes, adaptés aux spécificités locales, avec des zones protégées et des limites claires à l’expansion urbaine. Il est essentiel de renforcer les institutions chargées de l’aménagement du territoire, souvent sous-financées et impuissantes face aux pressions politiques ou économiques. Il faut aussi intégrer l’environnement au cœur des politiques urbaines, en imposant des normes écologiques de construction, en reboisant les espaces urbains et en préservant les zones sensibles. Enfin, éduquer et sensibiliser la population est indispensable, pour que l’acte de construire ne soit pas seulement une réponse à un besoin, mais un geste réfléchi qui prend en compte l’impact à long terme.

En Haïti, l’urbanisme est un miroir de la société : il reflète à la fois l’ingéniosité des citoyens à se loger malgré l’abandon de l’État, et les failles profondes du système. Mais il est aussi un terrain d’espoir. Repenser nos villes, c’est repenser notre rapport à la nature, à la communauté et à l’avenir. Il ne s’agit pas seulement de bâtir des murs, mais de construire un environnement vivable pour tous.