Le vodou, héritage spirituel et culturel issu des traditions africaines transplantées en Haïti, est bien plus qu’une religion : il est un système de valeurs, un langage symbolique et une mémoire vivante du peuple haïtien. À travers ses rituels, ses rythmes et ses chants, il a façonné l’identité sonore du pays. C’est dans cette matrice que s’enracine la « mizik rasin ».

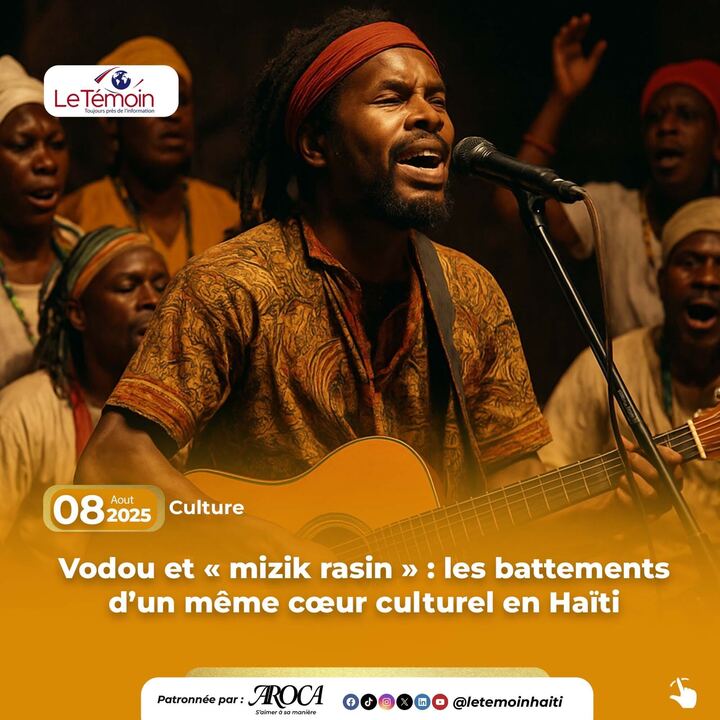

Née à la fin des années 1980, la « mizik rasin » puise dans le répertoire rythmique et cérémoniel du vodou, tout en l’alliant aux influences contemporaines comme le rock, le reggae ou le jazz. Les tambours traditionnels – « manman », « segon », « boula » – y tiennent un rôle central, reproduisant les battements qui accompagnent les cérémonies vodou. Les chants, souvent en créole, portent une force incantatoire qui reprend des formules et des invocations tirées des rites, tout en les adaptant à un contexte social et politique.

La « mizik rasin » est aussi un espace de contestation et de résistance. Dans les années post-Duvalier, elle devient un vecteur de revendications, dénonçant les injustices, l’exclusion sociale et l’aliénation culturelle. En puisant dans le vodou – longtemps diabolisé et marginalisé – elle réhabilite une mémoire collective et revendique fièrement une identité haïtienne enracinée dans ses origines africaines.

Ainsi, la « mizik rasin » ne se contente pas d’être un style musical : elle est un pont entre passé et présent, entre le sacré et le profane, entre la transe rituelle et la scène moderne. En faisant dialoguer le vodou et les langages musicaux actuels, elle témoigne de la vitalité d’une culture capable de se renouveler sans rompre avec ses racines.