À bien observer, le vodou est l’une des religions les plus profondément marquées par le syncrétisme religieux, c’est-à-dire la fusion d’éléments issus de différentes traditions spirituelles. Pour en comprendre la richesse et la complexité, il faut nécessairement le penser à travers cette dimension. Le syncrétisme dans le vodou n’est ni une anomalie ni un hasard : il est le fruit d’un long processus d’adaptation, de résistance et de survie, façonné dans le contexte tragique de l’esclavage et de la colonisation. Il témoigne de la capacité des peuples déportés d’Afrique vers les Amériques à préserver leur spiritualité en la transformant, en la recomposant avec les outils imposés par l’oppression.

Historiquement, le vodou s’est développé dans un contexte où les esclaves africains, privés de leur liberté et de leurs repères culturels, ont dû cacher leurs croyances sous des formes acceptables par les colons européens. Sous la pression de l’évangélisation catholique, ils ont continué à vénérer leurs divinités ancestrales en les associant à des figures chrétiennes. Cette association stratégique a permis la survie des esprits africains appelés loas sous l’apparence des saints catholiques. Ainsi, Legba, gardien des seuils, est devenu Saint Pierre ; Erzulie Freda, déesse de l’amour et de la beauté, a été liée à la Vierge Marie ; Ogoun, esprit de la guerre et du fer, s’est fondu dans la figure de Saint Jacques le Majeur. Ce processus n’est pas une simple imitation, mais une appropriation créative : les esclaves ont réinvesti les symboles chrétiens avec leurs propres significations spirituelles.

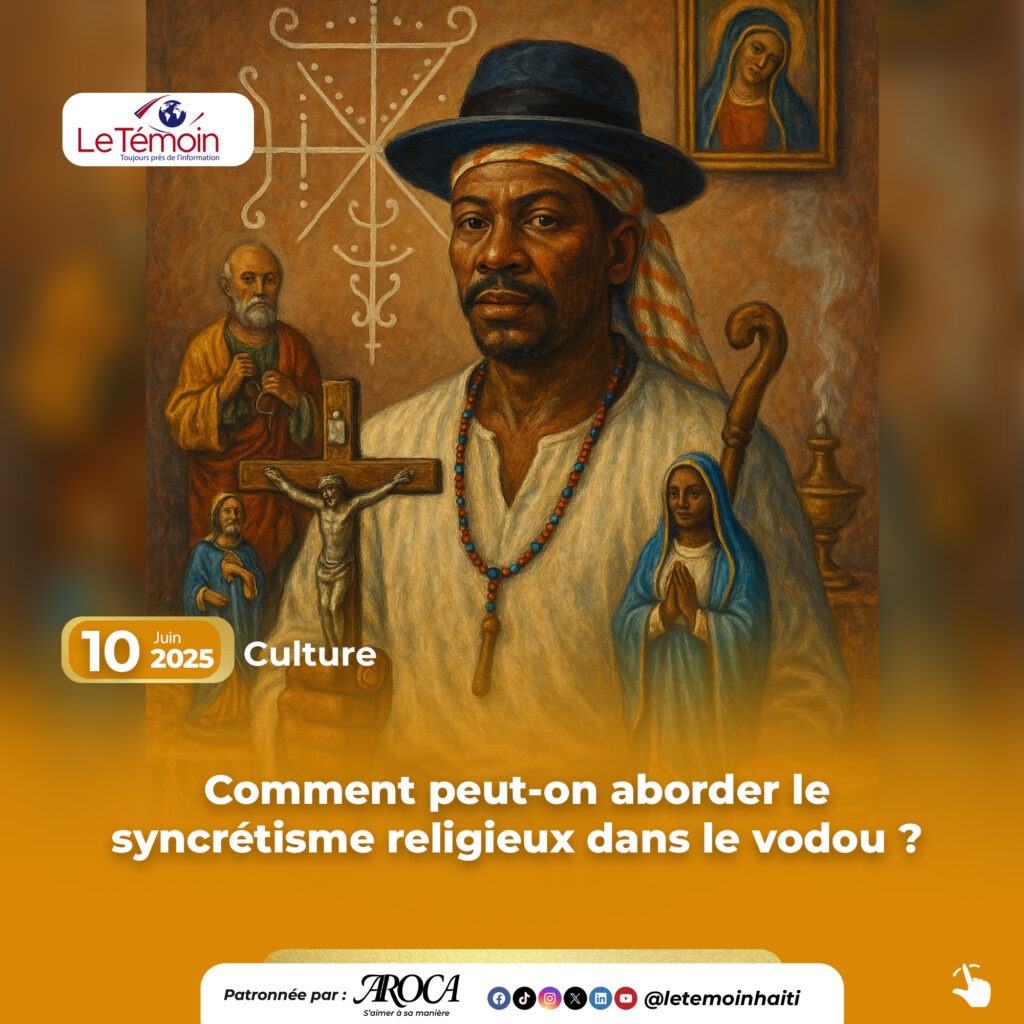

Le syncrétisme se manifeste également dans les rituels, où se mêlent prières chrétiennes, chants en créole ou en langues africaines, encens, crucifix, tambours et danses sacrées. Les autels vodou accueillent aussi bien des statues de saints que des objets africains traditionnels. Les cérémonies reflètent une cohabitation dynamique entre les univers spirituels africains et chrétiens, où l’un ne remplace pas l’autre mais où chacun nourrit la pratique religieuse dans son ensemble. Le corps des pratiquants devient lui-même un lieu de fusion, notamment lors des possessions spirituelles, où l’esprit du loa s’incarne dans l’initié.

Aborder ce syncrétisme nécessite donc une approche attentive et respectueuse, qui évite les jugements rapides ou les stéréotypes hérités du regard colonial. Le vodou a souvent été caricaturé comme une religion obscure, superstitieuse, voire dangereuse. Ces représentations, profondément enracinées dans l’histoire coloniale, continuent de peser sur l’image de cette tradition. Une lecture sérieuse du syncrétisme vodou suppose de déconstruire ces visions biaisées pour reconnaître la richesse culturelle et spirituelle de cette religion. Le vodou n’est pas une forme dégradée du christianisme, ni un simple folklore exotique : c’est un système religieux autonome, cohérent, capable d’absorber des influences extérieures sans perdre son âme.

Il est également essentiel de donner la parole à ceux qui vivent et pratiquent le vodou. Les houngans (prêtres), « manbo » (prêtresses), initiés et adeptes sont les véritables gardiens de cette tradition syncrétique. Ils montrent que le syncrétisme n’est pas une perte d’identité, mais au contraire une force vitale, une manière d’exister entre plusieurs mondes. Dans un contexte mondialisé et diasporique, où les traditions religieuses se rencontrent, se croisent et se métamorphosent, le vodou offre un exemple saisissant de résilience spirituelle.

Aborder le syncrétisme religieux dans le vodou, c’est donc reconnaître une spiritualité forgée dans la douleur, mais modelée par l’intelligence et la créativité. C’est comprendre que le sacré peut être fluide, métissé, et pourtant profondément enraciné. Le vodou nous enseigne que la religion n’est pas toujours un système rigide de dogmes, mais aussi un espace mouvant, habité par l’histoire, la mémoire et la résistance des peuples.