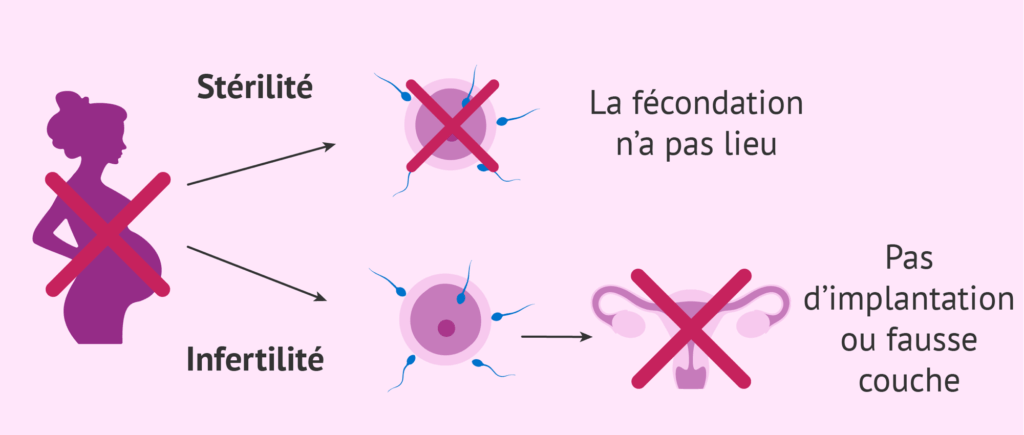

L’infécondité, souvent confondue avec la stérilité, est un sujet sensible qui touche des millions de personnes à travers le monde. Si la stérilité désigne une incapacité permanente à concevoir, l’infécondité fait référence à l’incapacité temporaire ou prolongée de concevoir après une année de rapports sexuels réguliers non protégés. Ce phénomène, qui concerne aussi bien les hommes que les femmes, soulève des enjeux biologiques, psychologiques, et sociaux.

L’infécondité peut avoir des origines multiples, souvent interconnectées :

Causes féminines :

troubles ovulatoires (syndrome des ovaires polykystiques, insuffisance ovarienne précoce).

Problèmes utérins (fibromes, polypes, anomalies congénitales).

Obstruction des trompes de Fallope causée par des infections ou des antécédents de chirurgie pelvienne.

Causes masculines :

faible production de spermatozoïdes.

Dysfonctionnement érectile ou éjaculatoire.

Facteurs environnementaux, tels que l’exposition à des produits chimiques toxiques.

Facteurs partagés :

Stress.

Obésité ou malnutrition.

Maladies chroniques non traitées.

L’infécondité peut être un fardeau émotionnel important. Les couples concernés subissent souvent une pression sociale, particulièrement dans les cultures où la procréation est perçue comme un devoir marital. Les sentiments de honte, d’échec, ou de culpabilité sont courants, et peuvent affecter les relations.

Aujourd’hui, la médecine offre plusieurs alternatives pour traiter l’infécondité :

Traitements médicaux : Stimulation ovarienne, médicaments pour améliorer la production de spermatozoïdes.

Interventions chirurgicales : Correction d’anomalies structurelles.

Techniques de procréation assistée : Fécondation in vitro (FIV), insémination artificielle.

Adoption ou recours à un don : Alternatives pour les couples souhaitant une parentalité sans solutions biologiques.

Vers une Sensibilisation Collective

Il est possible de briser le silence autour de l’infécondité. Les campagnes d’information, le soutien psychologique et l’éducation peuvent aider à réduire la stigmatisation et encourager les personnes touchées à chercher de l’aide.

L’infécondité ne doit pas être vue comme une fatalité. Avec les avancées médicales et une approche empathique, il est possible de soutenir les individus dans leur parcours vers la parentalité, ou d’explorer d’autres formes de réalisation personnelle et familiale.