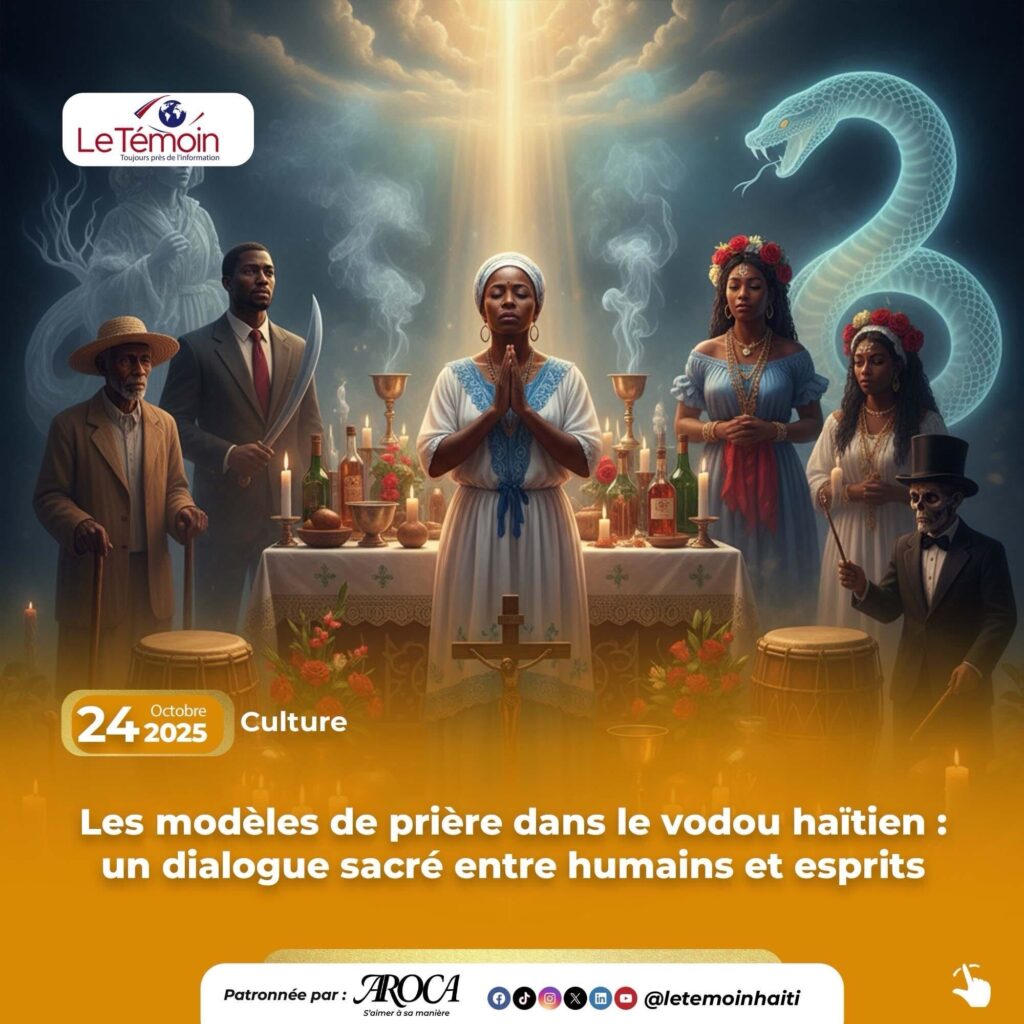

Et si le vodou n’existait pas ? Si les tambours s’étaient tus à jamais, si Legba n’ouvrait plus les chemins, si Erzulie n’apprenait plus aux femmes à pleurer dignement ? Si les loas n’avaient jamais dansé sur la terre d’Haïti ? Que serait ce pays sans sa mémoire spirituelle, sans ses dieux à visage d’homme, sans ses morts qui parlent encore ?

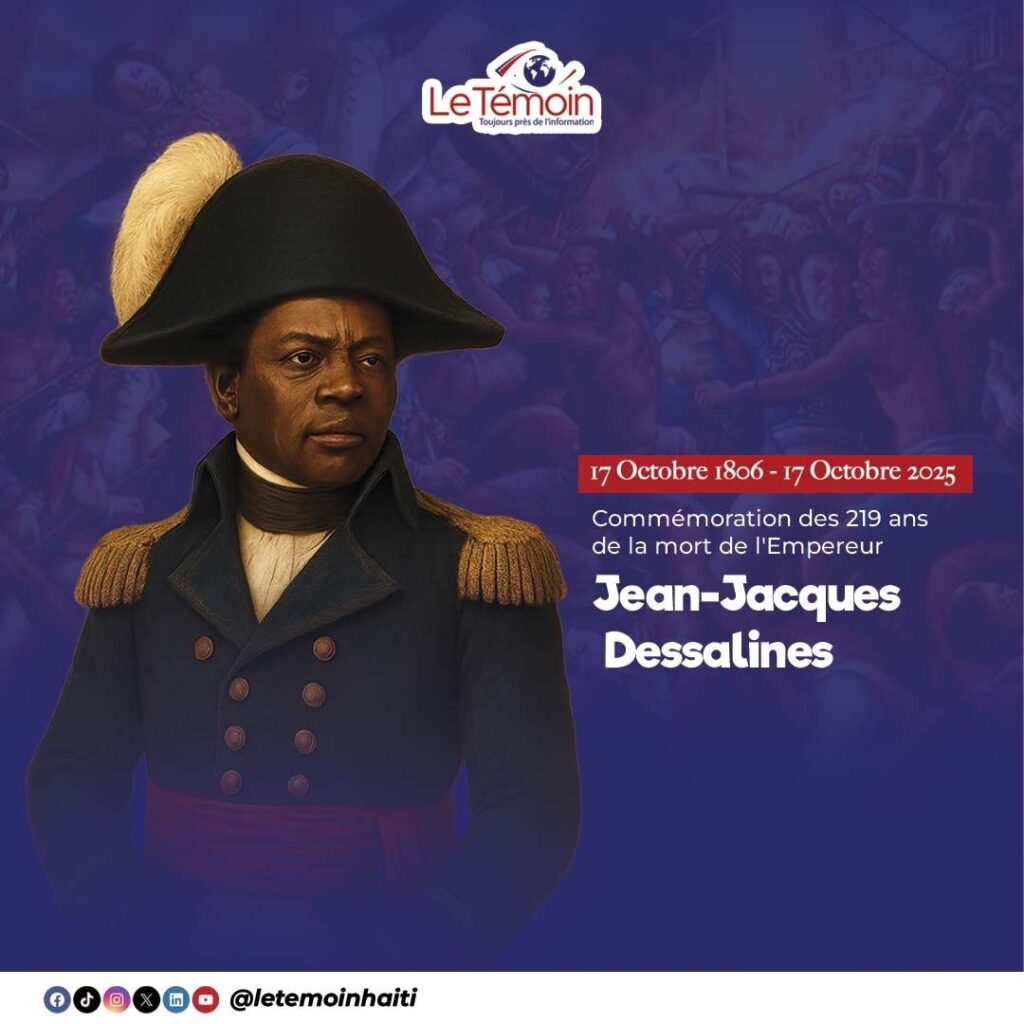

Sans le vodou, il n’y aurait pas eu Bois-Caïman. Pas de serment sanglant, pas de cérémonie fondatrice, pas de feu sacré dans la nuit coloniale. La révolte aurait-elle pris ? Et si elle avait pris, aurait-elle tenu ? Le vodou fut plus qu’un moteur religieux : il fut le ciment invisible des esclaves dispersés, la langue commune des opprimés venus de royaumes différents, brisés mais unis par les tambours et la transe. Sans vodou, Haïti aurait-elle été la première République noire ? Ou simplement une autre colonie affranchie, amputée de son âme ?

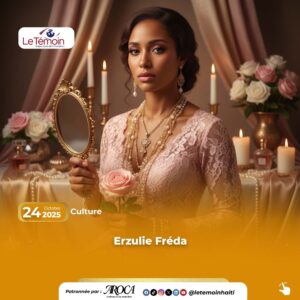

Et si le vodou n’existait pas, les paysans de l’Artibonite, du Plateau Central, du Sud, parleraient-ils encore aux esprits de leurs ancêtres ? Ou seraient-ils condamnés à prier des dieux importés, étrangers à leur terre, à leurs saisons, à leurs douleurs ? Le vodou est un système de gestion du vivant, un mode de dialogue avec la nature, un équilibre fragile entre le monde visible et l’invisible. En le supprimant, on supprime aussi une écologie culturelle, une manière de faire face à la sécheresse, à la maladie, à la mort, à l’angoisse. Que reste-t-il à un peuple qui n’a plus les mots pour dire son mal ?

Et si le vodou n’existait pas, les artistes haïtiens peindraient-ils encore avec tant de feu ? Où iraient-ils puiser leurs couleurs, leurs formes, leurs furies ? Que deviendraient les vèvès, les fresques murales, les danses spiralées, les masques Gede, les rituels de passage ? Haïti est un pays qui vit avec ses morts. Si le vodou n’existait pas, les cimetières seraient-ils vides, ou seulement muets ?

Bien sûr, le vodou n’est pas un monde parfait. Il a ses contradictions, ses violences parfois, ses replis, ses erreurs humaines. Mais il est une parole. Une manière de dire « je suis », de dire « nous sommes », dans un monde qui a toujours tenté de faire taire les voix noires. Sans lui, l’Haïtien aurait peut-être eu une langue, mais pas de souffle.

Alors non, le vodou n’est pas une superstition folklorique. C’est une architecture invisible, une résistance intime, une mémoire vivante. Et s’il n’existait pas, Haïti serait peut-être encore là — mais amputée, exilée d’elle-même, un pays sans tambour, sans rituel, sans nuit qui écoute.