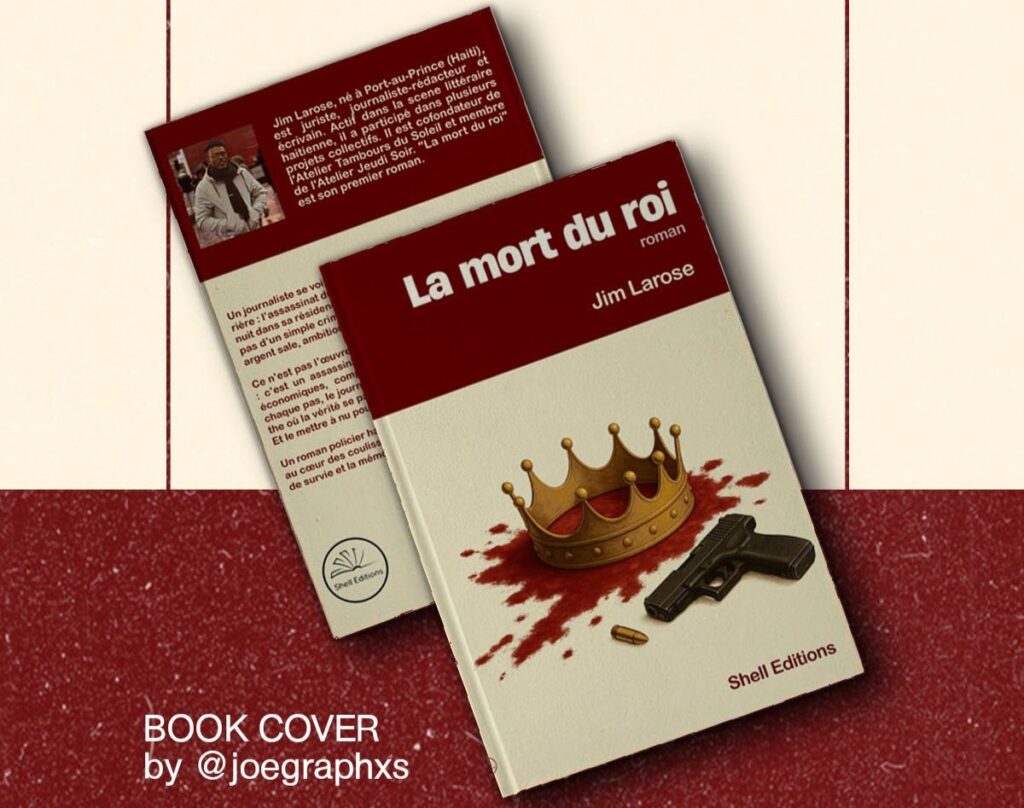

Avec « La mort du roi » , son tout premier roman, l’écrivain et journaliste Jim Larose plonge au cœur de la mémoire collective haïtienne. Dans un pays où les drames se succèdent et s’effacent trop vite, il choisit d’écrire pour ne pas oublier. À travers une écriture poétique et engagée, il interroge le pouvoir, la trahison et la conscience, tout en esquissant le portrait d’une société en quête de vérité. Rencontre avec un auteur pour qui la littérature demeure un acte de résistance.

LT : Comment est née l’idée de ce premier roman ?

JL : C’est avant tout un travail de mémoire. Ici, on a souvent tendance à oublier un drame dès qu’un autre fait surface. En tant que journaliste, écrivain et surtout Haïtien, je ne pouvais pas détourner le regard. Ce livre est né de ce refus de l’oubli, de cette nécessité de revisiter ce sang. Parce qu’au fond, cet acte ne met pas fin au système — il le révèle.

LT : Que représente le « roi » dans votre livre : un personnage réel, symbolique ou les deux ?

JL : Le « roi » est avant tout une métaphore. Il incarne la figure du pouvoir absolu, celui qui pense dominer le jeu alors qu’il n’en est qu’un pion. Dans « La mort du roi », le président symbolise le miroir des illusions de grandeur, de la solitude du pouvoir. Mais le titre a aussi une dimension universelle. Le roi, c’est chaque homme ou femme qui croit pouvoir régner sur sa vie sans voir que tout peut basculer. Sa mort symbolise la chute d’une illusion, et peut-être la renaissance d’une conscience.

LT : Quels fils conducteurs — politiques, humains ou symboliques — tissent la trame de votre roman ?

JL : J’aborde plusieurs thèmes, mais trois dominent : le pouvoir, la trahison et la mémoire. Le pouvoir, parce qu’il attire et détruit à la fois. La trahison, parce qu’elle est au cœur de trop de chutes politiques. Et la mémoire, parce que dans nos sociétés, elle devient souvent la seule forme de justice quand la vérité échappe à la loi. Autour de ces grands thèmes gravitent d’autres enjeux : la corruption, la manipulation médiatique, la responsabilité morale des élites, et la frontière entre vérité et mensonge. Tout cela forme la trame d’un roman qui parle d’un pays, mais aussi de l’homme dans sa complexité.

LT : Votre style est poétique et engagé. Quelles sont vos influences littéraires ?

JL : Ma formation d’écrivain s’est faite à l’Atelier Jeudi Soir, dirigé par Lyonel Trouillot. Un véritable pont pour moi entre le journalisme, la fiction et la poésie. Avant cette expérience, je n’écrivais que des articles ancrés dans la rigueur des faits. C’est là que j’ai compris qu’on pouvait dire la vérité autrement, avec d’autres outils : la sensibilité, l’émotion, et la musicalité des mots.

À côté de cette expérience fondatrice, plusieurs auteurs m’ont aussi influencé. D’abord René Philoctète, dont l’une des œuvres a inspiré le nom de notre propre atelier d’écriture, Atelier Tambours du Soleil, que j’ai cofondé. Il y a aussi Anthony Phelps, Jacques Roumain, René Depestre, Frankétienne, Edwidge Danticat, et bien sûr des voix universelles comme Albert Camus, Gabriel García Márquez ou Dan Brown. J’ai beaucoup appris de la rigueur narrative de celui-ci, dont les romans mêlent documentation, tension et mystère. Cette approche m’a inspiré pour construire des intrigues où la recherche du détail, du fait, de la preuve, nourrit la dimension romanesque.

LT : Quel sentiment domine la parution de ce premier roman ?

JL : C’est un mélange de fierté, de peur et d’apaisement. Fierté d’avoir mené jusqu’au bout un projet aussi exigeant. Peur, parce que toucher à un sujet aussi brûlant, c’est forcément s’exposer. Et apaisement, parce que ce livre est pour moi une forme de délivrance. Il porte des années d’observation, de doutes, de colère parfois. Le voir exister, le tenir entre mes mains, c’est comme fermer une plaie — tout en sachant qu’elle ne guérira jamais complètement. Publier « La mort du roi », c’est offrir une part de ma mémoire au lecteur, en espérant qu’il la reconnaîtra comme sienne.

LT : Quel message aimeriez-vous que les lecteurs retiennent après la lecture de ce roman ?

JL : Que le lecteur comprenne que la mémoire est un acte de résistance. Écrire, lire, se souvenir ce sont des formes de courage. Et peut-être que, par la littérature, nous pouvons encore sauver quelque chose de notre humanité.

LT : Quels sont vos projets d’écriture ou vos ambitions pour la suite ?

JL : Ma prochaine publication est prévue pour 2026. J’y travaille déjà avec la même passion et la même exigence. J’ai actuellement trois projets en cours : un recueil de poèmes, un essai et un nouveau roman. J’essaie de les peaufiner, de les affiner. Je ne sais pas encore lequel sera prêt le premier, mais chacun, à sa manière, poursuit la même quête : celle de la vérité, de la beauté et de la mémoire.

Livres Disponible ici