Depuis plus d’un siècle, le vodou haïtien fait l’objet d’une représentation biaisée et réductrice dans les médias internationaux. Entre images de sorcellerie, zombies, rituels sanglants ou envoûtements, la perception de cette spiritualité d’origine africaine est souvent déformée par l’ignorance, le sensationnalisme et les héritages coloniaux. Pourtant, derrière les clichés se cache une tradition religieuse riche, structurée et profondément ancrée dans l’identité haïtienne.

Dès les débuts du cinéma hollywoodien, le vodou est mis en scène comme une force obscure et dangereuse. Le film White Zombie (1932) en est un exemple emblématique : il y présente le vodou comme une magie noire capable de priver des gens de leur volonté. Cette tendance ne s’est jamais vraiment arrêtée. De nombreux films, séries et reportages continuent de montrer le vodou à travers le prisme de la peur, du mystère ou du surnaturel. Pour beaucoup de spectateurs à travers le monde, le vodou n’est pas perçu comme une religion, mais comme un phénomène occulte.

Les médias internationaux participent largement à cette image stigmatisante. Lors de crises en Haïti – séismes, instabilité politique, épidémies le vodou est souvent évoqué comme un élément exotique, irrationnel, voire responsable des malheurs du pays. Peu de journalistes prennent le temps d’en expliquer les fondements théologiques, sociaux ou historiques. Le vodou est alors présenté comme un obstacle au progrès ou comme un folklore arriéré, au lieu d’être reconnu comme un pilier culturel de la société haïtienne.

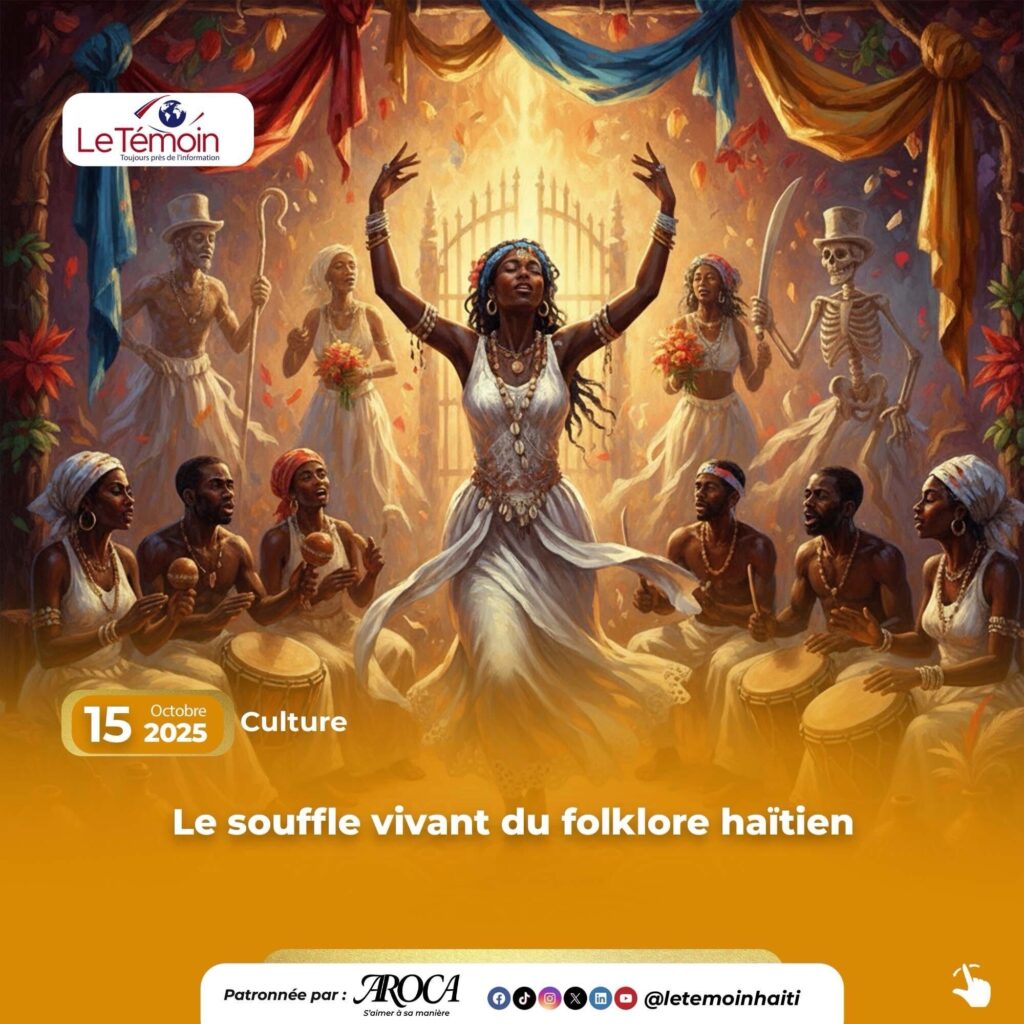

Cette perception repose en grande partie sur une méconnaissance profonde. Le vodou, loin d’être une simple pratique magique, est une religion complexe, avec ses rites, ses esprits (lwa), ses temples (ounfò), ses prêtres et prêtresses (houngan et manbo), et ses fonctions sociales. Il s’agit d’un lien entre les vivants et les ancêtres, d’une manière de soigner, de prier, de vivre en communauté. Réduire cela à des clichés est non seulement une erreur, mais aussi une forme de violence symbolique.

Face à cette stigmatisation, de plus en plus de voix s’élèvent pour réhabiliter le vodou dans l’espace public. Des artistes, des écrivains, des intellectuels haïtiens, mais aussi des membres de la diaspora, s’engagent pour déconstruire les stéréotypes. Des documentaires plus respectueux voient le jour, des festivals culturels intègrent le vodou dans leurs programmations, et les réseaux sociaux deviennent un espace de réappropriation. Le vodou cesse d’être un sujet honteux pour devenir un symbole de résistance, de spiritualité et de fierté.

En conclusion, la perception du vodou dans les médias internationaux reste marquée par des siècles de préjugés, mais les lignes commencent à bouger. Comprendre le vodou, c’est reconnaître la dignité d’une culture trop longtemps marginalisée. Il est temps que les médias cessent de faire du vodou un spectacle de peur, pour en faire un objet de connaissance, de dialogue et de respect.