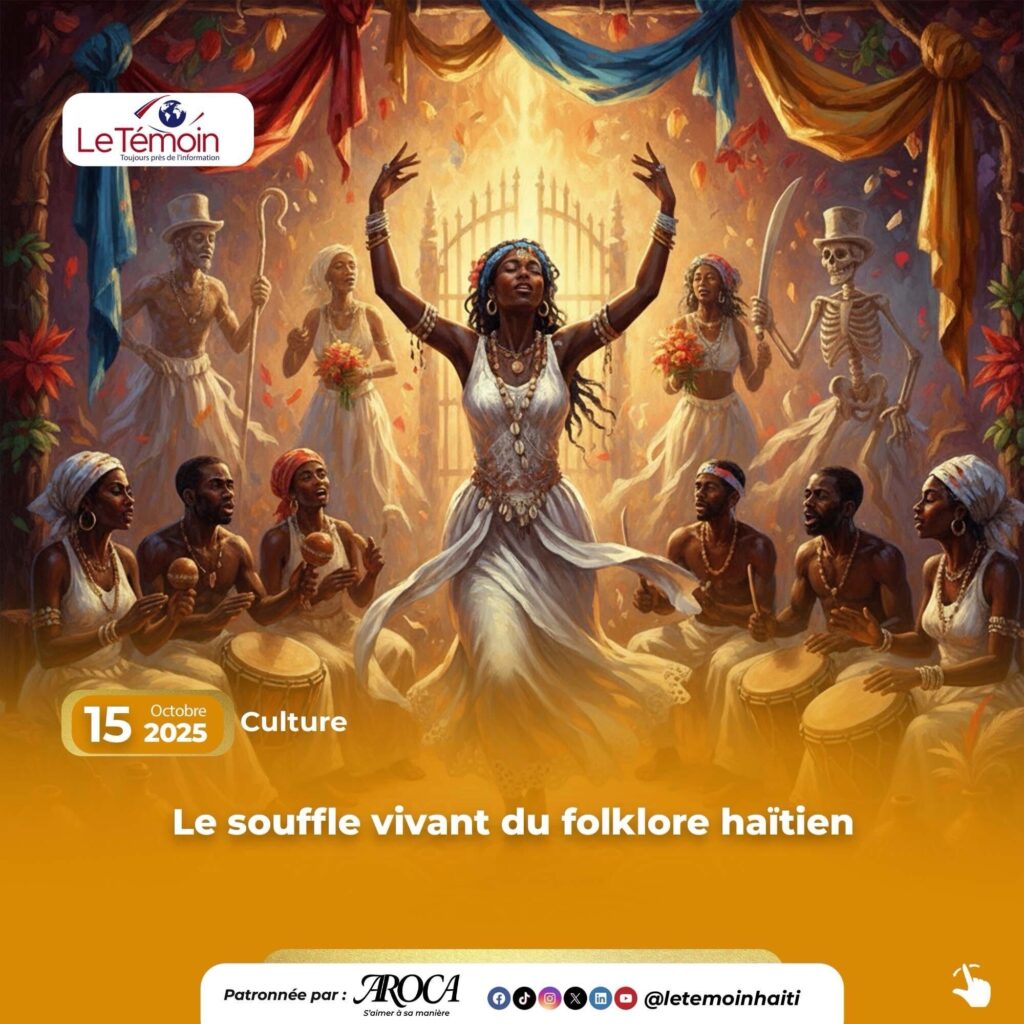

D’emblée, il faut le dire. « La Vilokan n’est pas appréciée à sa juste valeur. » Cette affirmation résume un constat douloureux : le patrimoine spirituel et culturel d’Haïti est trop souvent nié, relégué aux marges de l’histoire officielle, quand il ne subit pas purement et simplement la stigmatisation.

Dans les manuels scolaires haïtiens, La Vilokan est absente. Ce lieu mythique, central dans la cosmogonie vodou, n’est pratiquement jamais présenté aux jeunes générations. Est-ce un oubli volontaire ? Par peur de froisser les sensibilités religieuses dominantes ? Par souci de « bienséance » académique ? Peu importe la raison, le résultat est le même : une coupure entre un peuple et une partie essentielle de son identité.

L’exemple de La Mecque est révélateur : pour les musulmans, ce lieu est un symbole sacré, assumé, transmis de génération en génération. Les fidèles en parlent sans crainte, avec fierté, et font de ce patrimoine une colonne vertébrale de leur mémoire collective. En Haïti, en revanche, les héritiers du vodou intériorisent souvent la honte, refusant d’assumer pleinement une tradition pourtant fondatrice de la nation.

Il est temps de renverser cette logique d’oubli et de mépris. Le vodou – et La Vilokan comme l’un de ses repères symboliques – mérite d’être comprise, étudiée et valorisée. Non pas dans une perspective folklorique ou exotique, mais comme une clé de lecture de l’âme haïtienne, de sa résistance, de sa créativité.

Réhabiliter La Vilokan, c’est réhabiliter l’histoire et la dignité d’un peuple. C’est redonner aux jeunes générations des repères enracinés dans leur propre culture, au lieu de chercher exclusivement des modèles importés. C’est aussi reconnaître que le vodou n’est pas une superstition honteuse, mais une matrice culturelle, sociale et spirituelle qui a façonné Haïti depuis l’indépendance.

Ainsi, pour le bonheur des fils et des filles d’Haïti, il est urgent que La Vilokan retrouve sa place, non pas dans les marges, mais au cœur de notre récit collectif.