En Haïti, la mort n’est pas une fin brutale, mais une transition rituelle. Elle marque le passage d’un monde visible vers un monde invisible, et dans cette traversée, le vodou joue un rôle central, mêlant rites religieux, traditions ancestrales et philosophie de vie. Loin d’être une simple coutume, le rituel funéraire vodou répond à une vision du monde où l’âme du défunt doit être accompagnée, honorée et libérée.

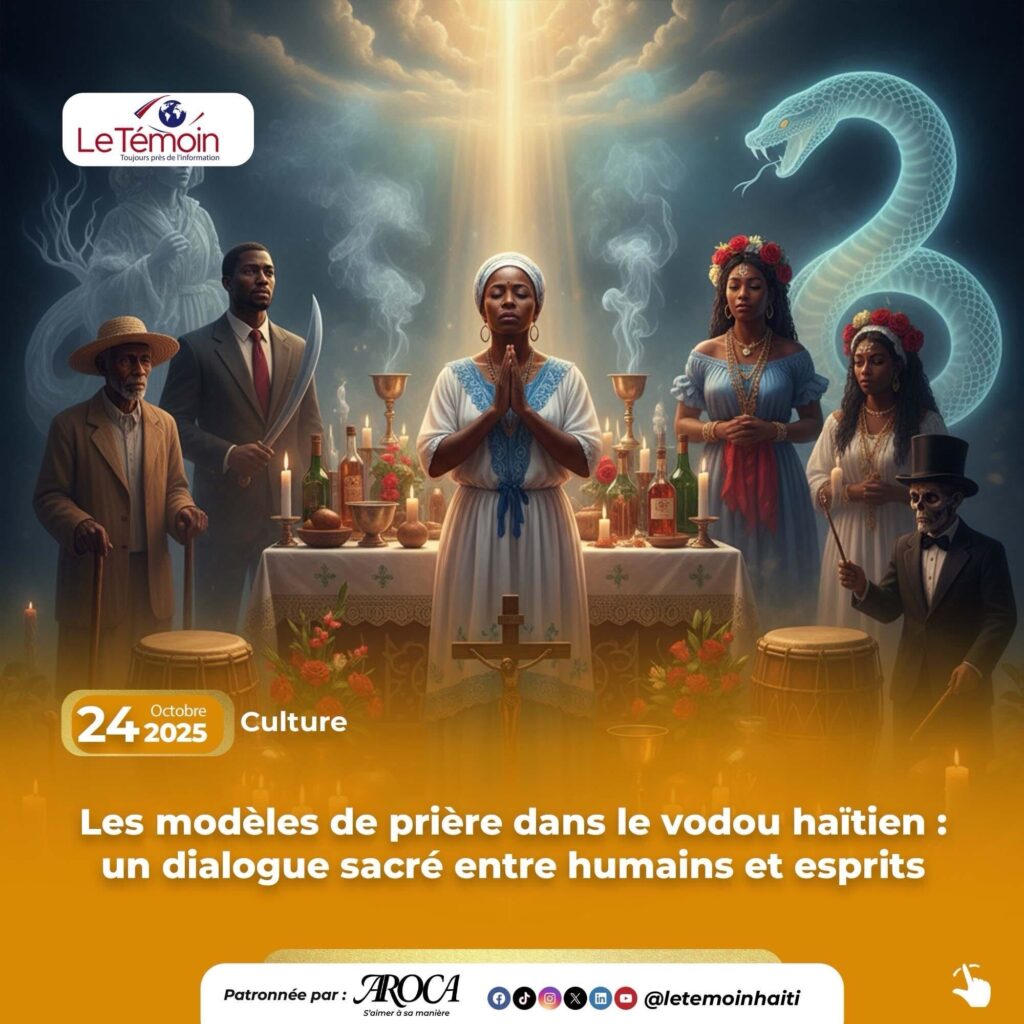

Dans le vodou haïtien, l’être humain est composé de plusieurs éléments spirituels, dont le « gros bon ange » esprit de conscience) et le « petit bon ange » (l’esprit vital). À la mort, ces forces se dissocient. Pour que l’âme du défunt ne devienne pas un esprit errant, il est nécessaire de réaliser des rites funéraires spécifiques, souvent appelés dépouilles, afin de libérer l’esprit et le guider vers Ginen — le monde des ancêtres.

Dans certaines familles pratiquantes, des cérémonies sont tenues 9 jours, 1 mois ou même 1 an après la mort, parfois jusqu’à ce qu’on organise une grande cérémonie appelée « retirer l’âme de l’eau ».

Pendant cette période, on invoque les loas (esprits vodou), on offre des repas, du rhum, du café. On chante, danse et prie pour accompagner le défunt.

Ces rites permettent de réconcilier les vivants avec les morts, et de demander aux ancêtres de protéger la famille.

Contrairement à une vision occidentale souvent austère des funérailles, les cérémonies vodou sont bruyantes, festives et communautaires.

Le tambour résonne, les danses s’enchaînent, les prières fusent. C’est une façon de dire : « Il/elle a traversé, mais il/elle vit encore parmi nous. »

Les funérailles deviennent un espace de mémoire vivante où l’on rit, pleure, mange et chante pour honorer celui ou celle qui part. C’est aussi une façon d’affirmer collectivement que la mort ne détruit pas les liens : elle les transforme.

Pourtant, ces pratiques font souvent l’objet de stigmatisation, à la fois au sein de la société haïtienne elle-même (influencée par le catholicisme ou le protestantisme) et dans les représentations extérieures.

Certaines familles, même croyantes dans le vodou, n’osent pas faire les cérémonies en public, par peur du regard des autres. D’autres, au contraire, revendiquent avec fierté cet héritage spirituel, qui ne se limite pas à une religion, mais englobe une vision du monde, de la mort et du lien entre générations.

Au-delà de la dimension spirituelle, le vodou offre un cadre collectif de deuil. Il permet de canaliser la douleur, de réunir la communauté autour du défunt et de redonner un sens à l’absence.

Dans des contextes où les services de santé mentale sont rares, ces rituels agissent comme une forme de thérapie collective, transmise oralement depuis des siècles.

Le vodou, dans les cérémonies funéraires, n’est pas un folklore ni un mysticisme obscur. C’est une cosmologie complète, une pratique de soin spirituel, un acte d’amour pour les morts, et un acte de résistance culturelle.

Dans un monde où tout s’accélère, le vodou rappelle que mourir, ce n’est pas disparaître, mais entrer dans une autre forme de présence, à condition que les vivants accomplissent leur devoir de mémoire, de rituel et de respect.