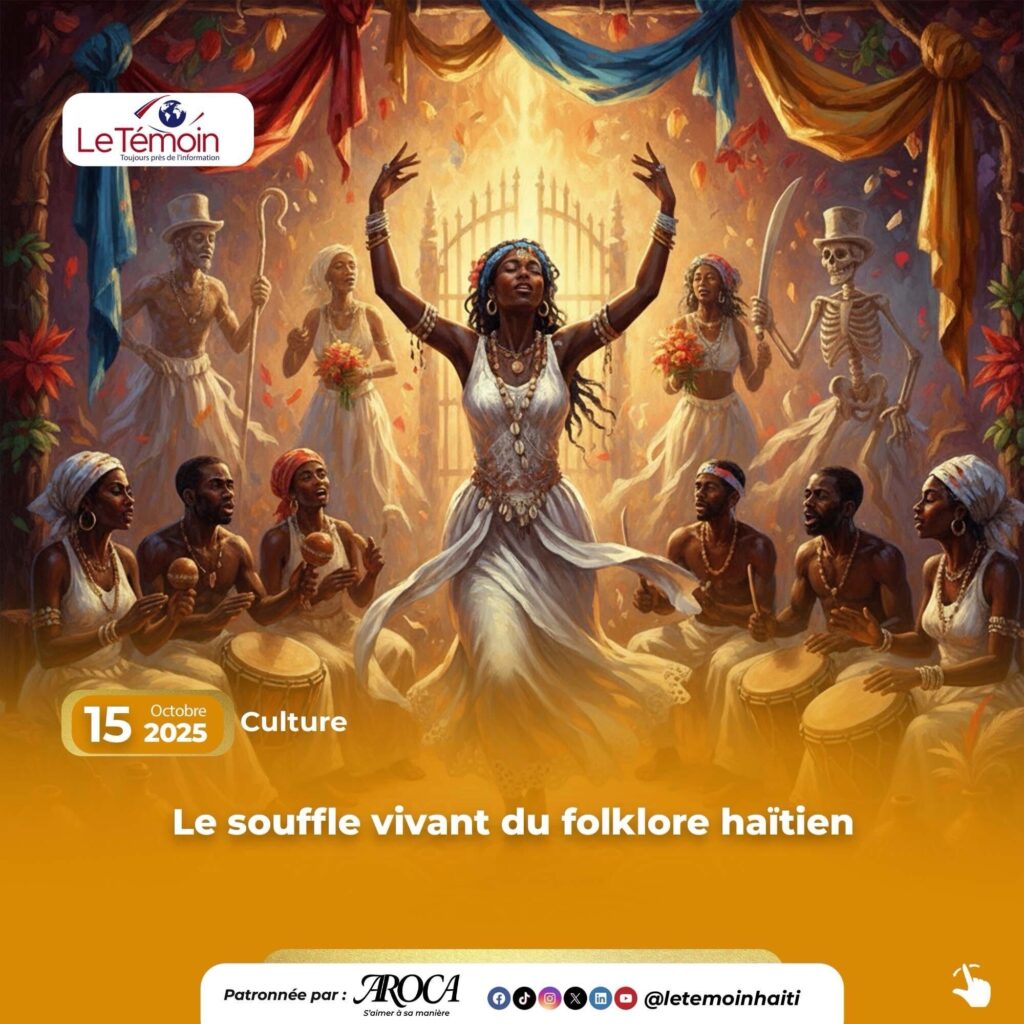

En Haïti, le vodou ne se résume pas à un simple système de croyances spirituelles : il constitue un socle identitaire, un langage symbolique enraciné dans l’histoire des peuples opprimés, et un espace de résistance culturelle. Si cette religion a longtemps été marginalisée, caricaturée et diabolisée, elle n’en demeure pas moins un espace profondément vivant où les femmes occupent une place singulière. Le vodou haïtien est à la fois un refuge identitaire et un espace d’expression féminine, où se déploient les forces, les douleurs et les rêves d’émancipation.

Le vodou est né dans le creuset de l’esclavage, où des femmes africaines arrachées à leurs terres ont transporté, dans leurs chants, leurs rites et leurs corps, les fragments de leurs cultures ancestrales. Ces femmes, souvent invisibilisées dans les récits officiels, ont joué un rôle central dans la transmission des savoirs spirituels. Le vodou leur permettait d’échapper — au moins symboliquement — aux brutalités de la plantation, de préserver une mémoire collective, et d’exister en dehors du regard du maître.

Aujourd’hui encore, les figures féminines sont omniprésentes dans le panthéon vodou : Erzulie Freda, déesse de l’amour, Erzulie Dantor, protectrice des mères célibataires et des femmes lésées, ou encore « Lasirèn », esprit des profondeurs marines, incarnent diverses facettes de la féminité haïtienne — douceur, souffrance, force, séduction, douleur muette ou révolte.

Contrairement à d’autres religions où les femmes occupent des rôles secondaires, le vodou reconnaît leur pouvoir spirituel et leur autorité rituelle. Des « manbo » (prêtresses vodou) dirigent des cérémonies, communiquent avec les loas, assurent des fonctions de soin et de médiation, et sont profondément respectées dans leurs communautés. Le péristyle vodou devient ainsi un lieu où la parole féminine se libère et se transmet, sans passer par des filtres patriarcaux.

Pour de nombreuses femmes marginalisées — pauvres, célibataires, mères seules, LGBTQ+ — le vodou offre un espace de légitimation, où elles peuvent être écoutées, valorisées, guéries. C’est aussi un lieu de solidarité féminine où se tissent des réseaux de protection et d’entraide.

Dans une société haïtienne encore largement marquée par le poids du christianisme, du colonialisme mental et des idéologies patriarcales, la pratique du vodou par les femmes est un acte de courage. Trop souvent, les femmes vodouisantes sont stigmatisées, associées à la sorcellerie ou à l’obscurantisme. Pourtant, elles perpétuent une tradition qui célèbre la vie, la nature, le lien entre les générations et la force du féminin sacré.

En choisissant le vodou comme voie spirituelle et culturelle, ces femmes affirment une autre manière d’être haïtienne, en rupture avec les modèles imposés. Elles redonnent du sens aux symboles, aux rythmes, aux danses, aux chants, et reconstruisent une identité fière et ancrée dans la mémoire des ancêtres.

Le vodou n’est ni passéiste ni figé. Il évolue, s’adapte, se métisse, et reste profondément enraciné dans la vie quotidienne. Pour les femmes haïtiennes, il est bien plus qu’une religion : c’est un refuge identitaire, un outil d’émancipation, un langage de l’âme, une force de résilience. Dans un monde où tant de voix féminines sont encore réduites au silence, le vodou demeure un tambour vibrant qui fait entendre le cœur battant des femmes d’Haïti.