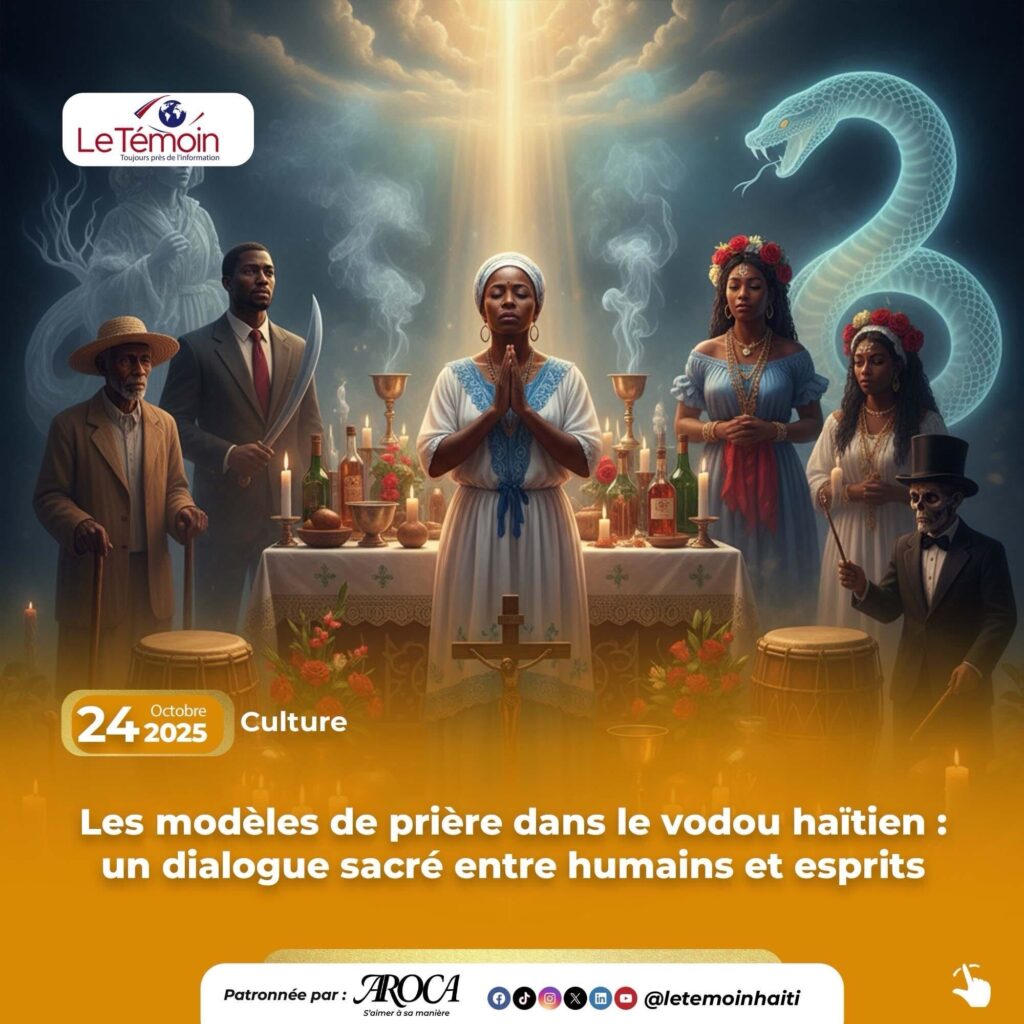

Longtemps marginalisé, souvent diabolisé, le vodou haïtien reste aujourd’hui l’un des fondements les plus profonds de l’identité culturelle du pays. Il imprègne la musique, la peinture, la médecine traditionnelle, les récits populaires, et même certaines pratiques politiques. Pourtant, dans le système éducatif haïtien, cette réalité est invisibilisée, sinon rejetée. À l’heure où les débats sur la décolonisation des savoirs se multiplient, une question dérangeante refait surface : le vodou a-t-il sa place à l’école ? Et, plus encore : sera-t-il un jour enseigné aux écoliers haïtiens ?

Depuis l’époque coloniale, le vodou a été synonyme de résistance pour les esclaves arrachés à l’Afrique. Il a été l’un des moteurs de la révolution haïtienne, notamment avec la célèbre cérémonie du Bois-Caïman. Mais dès la naissance de l’État haïtien, une volonté de s’aligner sur les valeurs européennes chrétiennes a conduit à une répression systématique de cette spiritualité. L’Église catholique et plus tard les courants protestants ont renforcé cette marginalisation, allant jusqu’à faire brûler des péristyles, interdire les cérémonies, et assimiler les esprits à des démons.

L’école haïtienne, calquée sur le modèle occidental, a longtemps perpétué cette vision. Aucun cours ne présente le vodou comme une religion à part entière, une structure de pensée ou un système symbolique complexe. Les élèves apprennent l’histoire d’Haïti, mais on leur cache ou déforme le rôle fondamental que cette spiritualité a joué dans la lutte pour l’indépendance.

Il faut attendre 2003 pour que l’État haïtien reconnaisse officiellement le vodou comme religion, au même titre que les autres confessions. Une décision saluée à l’international, mais qui reste peu suivie d’effets concrets sur le plan éducatif. Les manuels scolaires n’ont pas été révisés en profondeur, les enseignants ne sont ni formés ni encouragés à évoquer la culture vodou, et toute tentative d’aborder ce sujet à l’école est souvent perçue comme suspecte.

Le paradoxe est saisissant : dans les zones rurales comme dans les quartiers populaires des villes, les enfants grandissent au contact du vodou. Ils entendent les tambours, participent parfois à des cérémonies, consultent des houngans ou « manbo » avec leurs familles… mais à l’école, on fait comme si tout cela n’existait pas.

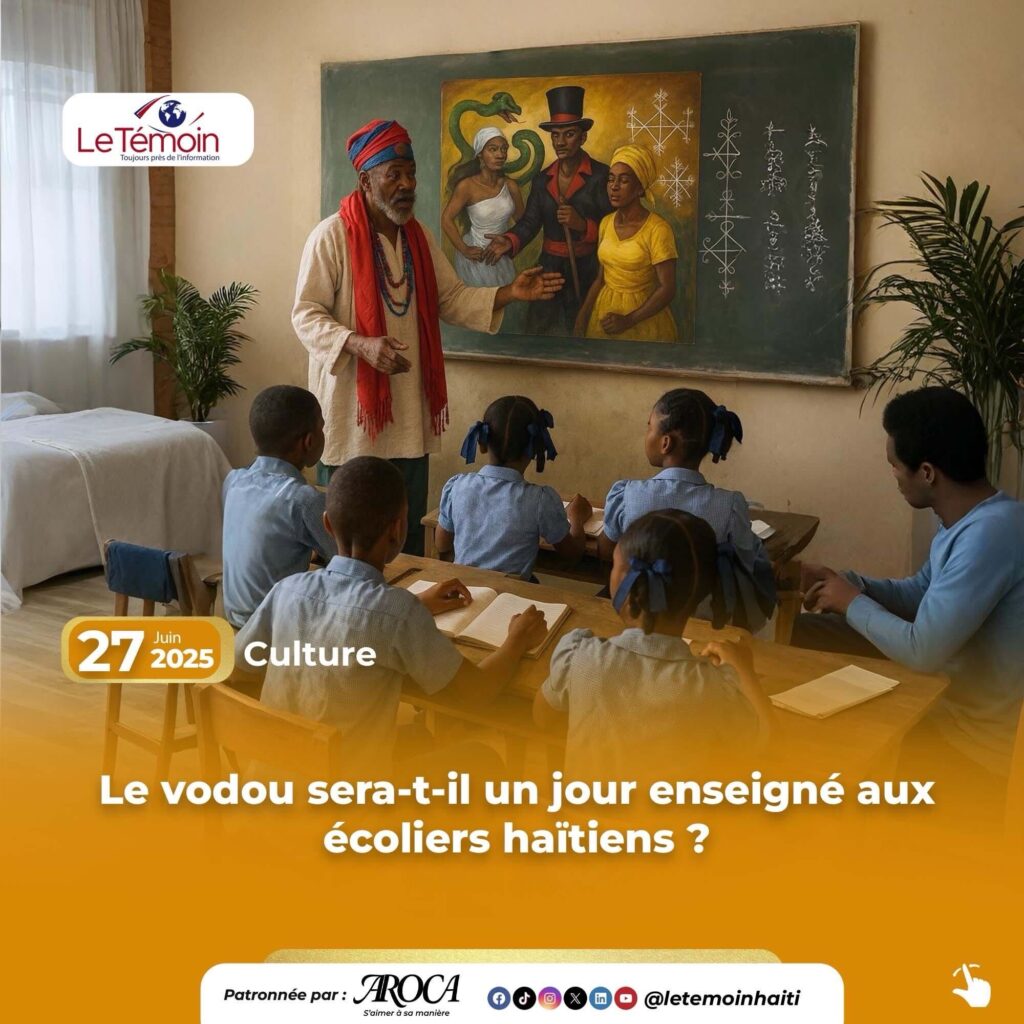

Pourtant, de plus en plus de voix s’élèvent. Des intellectuels, des artistes, des militants culturels plaident pour une revalorisation du vodou dans les curricula scolaires, non pas dans une logique de prosélytisme, mais comme objet d’étude culturelle, historique et philosophique. Car il ne s’agirait pas d’enseigner aux élèves à pratiquer le vodou, mais à le comprendre : son panthéon, ses mythes, son organisation sociale, sa symbolique, son lien avec la terre et les ancêtres.

Un tel enseignement permettrait aussi de combattre les préjugés, de lutter contre l’autodépréciation et de redonner aux jeunes Haïtiens les clés d’une identité trop souvent niée. Ce serait un acte de souveraineté culturelle dans un pays encore hanté par les stigmates de la colonisation mentale.

Mais les obstacles restent nombreux. Le poids des religions importées, le conservatisme social, la peur de la sorcellerie, et même certaines influences internationales freinent toute initiative sérieuse. Qui oserait aujourd’hui inscrire le vodou au programme officiel du Ministère de l’Éducation ? Quelle école privée, souvent dirigée par des congrégations religieuses, accepterait d’accueillir un tel cours ? Même les écoles publiques, soumises à des logiques politiques et budgétaires, hésitent à s’aventurer sur ce terrain glissant.

Pourtant, le débat est lancé. Et il pourrait bien s’imposer dans les années à venir, à mesure que les jeunes générations réclament une éducation qui reflète leur réalité, leur culture, leur mémoire collective.

Le vodou sera-t-il un jour enseigné aux écoliers haïtiens ? Peut-être pas demain. Mais la simple possibilité de poser la question marque déjà un tournant dans notre rapport à nous-mêmes. Car il ne s’agit pas seulement d’introduire une matière nouvelle à l’école, mais d’accepter enfin de regarder en face ce que nous sommes.