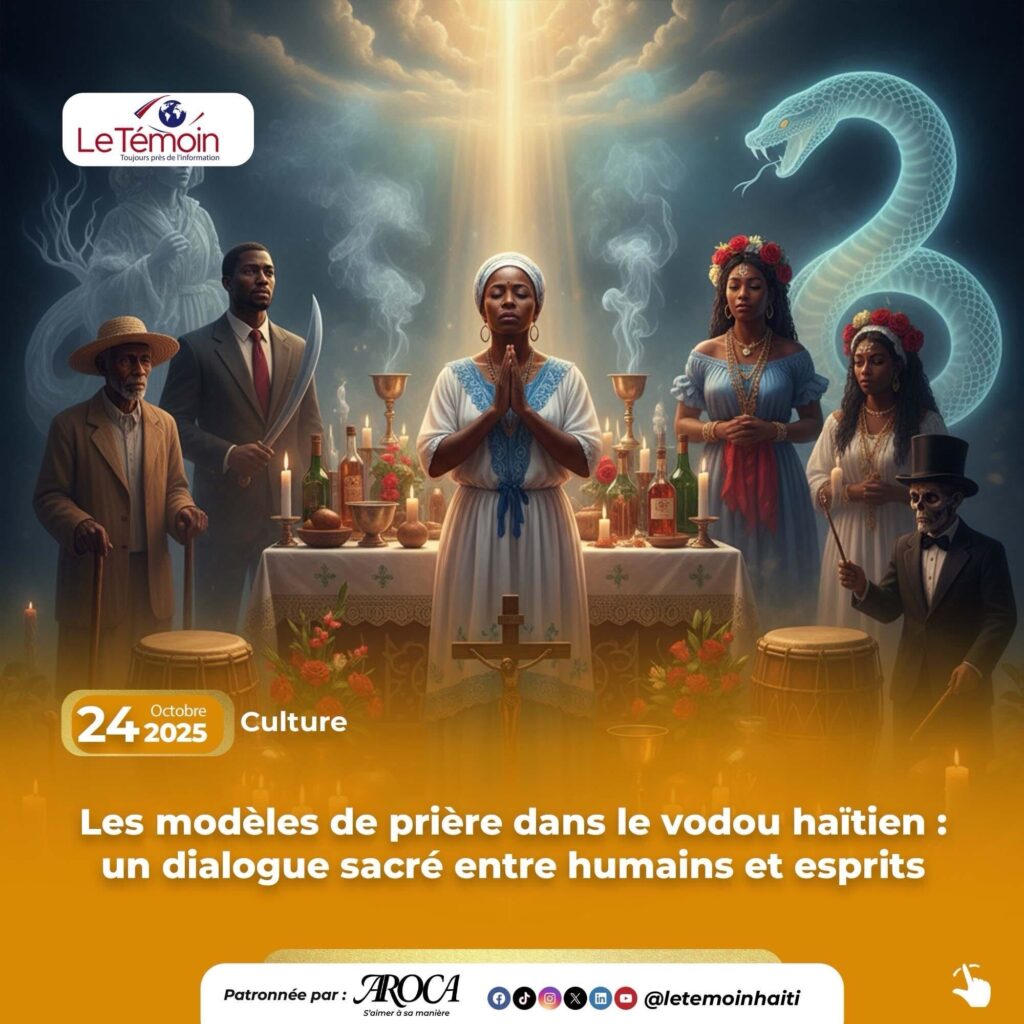

Dans l’imaginaire collectif, le vodou haïtien est souvent réduit à des clichés de transes, de poupées ou de malédictions. Pourtant, au cœur de cette spiritualité ancestrale bat un pouvoir féminin fort, incarné par les « manbo », prêtresses, guérisseuses, médiatrices, éducatrices et parfois même cheffes de communauté. Leur rôle, bien loin d’être marginal, est central dans la vie spirituelle, culturelle et sociale de nombreuses localités haïtiennes.

Le mot « manbo » vient probablement du kongo mambo, qui signifie « celle qui connaît les mystères ». À l’instar de leurs homologues masculins, les houngans, les « manbo » sont initiées à des rites complexes, à la connaissance des loas (esprits), des plantes médicinales et des lois spirituelles. Elles président les cérémonies, dirigent les initiations, offrent des soins et jouent le rôle d’intermédiaires entre le monde visible et invisible.

Ce savoir, transmis oralement de génération en génération, leur confère une autorité symbolique importante, en particulier dans les campagnes où l’État est souvent absent.

Les « manbo » ne sont pas seulement des guides spirituelles. Elles sont aussi des piliers de santé communautaire. Dans un pays où l’accès aux soins est inégal, elles utilisent leurs connaissances des plantes médicinales pour soigner les maladies courantes, les blessures, ou soulager les douleurs liées à l’âme.

Elles accueillent aussi les personnes en détresse émotionnelle, les orphelins, les femmes battues, les adolescents perdus, offrant une écoute que beaucoup ne trouvent nulle part ailleurs. Leur « peristil » devient alors un refuge, un espace de vie solidaire, un centre d’équilibre.

Historiquement, le vodou a été un espace de résistance à la domination coloniale et les femmes y ont joué un rôle essentiel. Des figures comme Cécile Fatiman, cofondatrice du rituel du Bois Caïman, montrent que la révolte spirituelle haïtienne a toujours été nourrie par une énergie féminine. Aujourd’hui encore, les « manbo » se lèvent pour défendre leurs droits, dénoncer les violences faites aux femmes et revendiquer une reconnaissance sociale.

Dans les quartiers populaires de Port-au-Prince, comme dans les mornes reculés du Sud ou du Nord-Est, elles sont aussi des agents de changement, initiant des projets agricoles, des écoles informelles, des groupes de soutien.

Malgré leur importance, les « manbo » restent souvent marginalisées, stigmatisées par les discours religieux dominants ou par des institutions étatiques qui les ignorent. Elles doivent se battre pour exister dans une société où le pouvoir féminin est encore trop souvent enfermé dans des rôles secondaires.

Et pourtant, dans leurs chants, leurs gestes, leurs silences habités, elles portent un savoir ancien, une sagesse vivante. Elles rappellent que le vodou n’est pas seulement un culte, mais une cosmologie de l’équilibre, où le féminin et le masculin coexistent, s’honorent, se complètent.

À travers le vodou, les femmes haïtiennes retrouvent un espace d’expression, de dignité et de force. Les « manbo », en particulier, incarnent un féminisme enraciné, profond, souvent silencieux, mais puissant. En les écoutant, en les respectant, c’est tout un pan de la mémoire haïtienne que l’on restaure.