En Haïti, pour de nombreux Haïtiens, le début de la journée commence par un plat simple, nourrissant et accessible : « ze bouyi, fig mi, pen bere » – des œufs bouillis, accompagnés de bananes plantains et d’un pain tartiné de beurre d’arachide. Ce repas, devenu populaire dans l’aire métropolitaine, attire les travailleurs de tous horizons, des portefaix aux chauffeurs, en passant par les ouvriers de chantiers. Ce succès témoigne de l’importance de ce commerce dans la vie économique et sociale des Haïtiens. Derrière ce plat se cache une réalité : celle de femmes courageuses, parfois jeunes mères, qui, malgré les difficultés, persistent chaque jour pour subvenir aux besoins de leur famille.

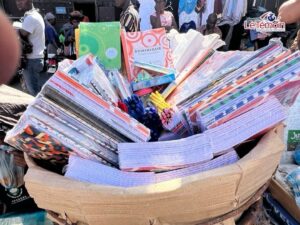

Ces dernières années, le nombre de marchandes proposant « ze bouyi, fig mi, pen bere » a considérablement augmenté. Partout dans la capitale, on les retrouve sur les trottoirs, dans les marchés ou sur les places publiques, leurs petites cuvettes pleines de bananes, d’œufs et de pain. À Pétion-Ville, par exemple, Marlène, une jeune femme d’une vingtaine d’années, s’est installée à un point stratégique où passent des centaines de travailleurs chaque matin. « Ici, il y a beaucoup de passants, ce qui me permet de vendre très rapidement », confie-t-elle. Lorsque les ventes sont bonnes, Marlène peut gagner jusqu’à 200 gourdes par jour, un bénéfice modeste mais essentiel pour elle.

Pour les clients, ce commerce de rue est un moyen rapide et économique de se procurer un repas. Mais pour les marchandes, c’est une source de revenu fragile et incertaine. Elles subissent de plein fouet les effets de l’inflation et de la dépréciation de la gourde face au dollar américain. Une marchande d’une cinquantaine d’années confie : « J’achète les produits à des prix plus élevés maintenant. Je suis obligée de vendre plus cher. Mais les clients ne voient pas cela d’un bon œil. »

La situation est d’autant plus difficile pour les mères de famille, comme Miche, une jeune mère de 18 mois. Confrontée à la hausse des prix, elle peine à offrir une alimentation équilibrée à son enfant. « Les cartons de lait pour bébé coûtent plus de cinq cents gourdes. Donc je suis obligée de donner à mon enfant de la nourriture pour adultes », explique Miche avec résignation. Pour ces femmes, le commerce de rue représente souvent l’unique moyen de gagner un revenu, malgré les marges bénéficiaires réduites et les sacrifices quotidiens. Si certaines ont la chance d’acheter leurs produits en gros, leur permettant ainsi de réaliser un bénéfice plus important, d’autres sont contraintes d’acheter au détail et de vendre à des prix très bas, limitant leur profit journalier.

Une grande partie des produits vendus par ces marchandes, comme les œufs et les bananes, est importée de la République dominicaine. Marlène explique que les bananes dominicaines sont moins chères que celles produites localement, bien que la qualité soit inférieure. « La figue-banane de la République voisine n’est nullement délicieuse, mais elle se vend à bon marché », raconte-t-elle. En raison de cette dépendance aux produits importés, les prix fluctuent au gré du taux de change, rendant la situation encore plus difficile pour les marchandes qui sont déjà en lutte pour leur survie économique.

Certaines marchandes, comme Miche, critiquent même celles qui vendent les œufs à bas prix, considérant qu’elles ne respectent pas les principes du commerce et qu’elles ne font qu’aggraver leur propre précarité en bradant leurs produits. Pour ces femmes, vendre des œufs deux pour 60 gourdes, c’est « être condamnée à mourir pauvre ». Cette compétition de prix, en plus de la hausse des coûts d’approvisionnement, met en lumière la fragilité de leur activité.

« Peu vaut mieux que rien »

Malgré ces défis, les marchandes de « ze bouyi, fig mi, pen bere » continuent de travailler avec détermination, car pour elles, même un petit gain est mieux que rien. En dépit de la montée du dollar et de l’augmentation des coûts, elles persistent, guidées par l’espoir de subvenir aux besoins essentiels de leur famille. Chaque jour, elles occupent les rues de la capitale, et leurs voix résonnent avec un cri d’espoir et de survie : « Ze bouyi, fig mi, pen bereee ! »

Parmi les nombreuses marchandes de « ze bouyi, fig mi, pen bere » se trouve Saintilia, une dame d’un certain âge qui, malgré les années, n’a jamais abandonné ce commerce. Pour elle, continuer à travailler n’est pas seulement une nécessité, mais un acte de dignité. Avec détermination, elle s’investit chaque jour pour subvenir à ses besoins, refusant de dépendre de ses enfants. « M pap rete sou kont pitit », déclare-t-elle fièrement, rappelant ainsi son désir d’indépendance.

Le courage de Saintilia est un hommage à toutes ces femmes qui, malgré les défis de la vieillesse et les difficultés économiques, poursuivent leurs activités pour maintenir leur autonomie. Par son exemple, elle montre que l’âge n’est pas un obstacle lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins essentiels et de préserver sa dignité. Saluer son courage revient à reconnaître la force de toutes ces marchandes qui, chaque jour, enrichissent le tissu social et économique d’Haïti.

Ces femmes symbolisent la résilience et la force du peuple haïtien. Elles incarnent cette capacité à faire face aux difficultés avec dignité, à transformer les obstacles en opportunités et à puiser dans leurs propres ressources pour avancer. Pour elles, ce commerce est plus qu’un simple moyen de subsistance; il est un acte de résistance quotidienne, un témoignage de la capacité des Haïtiens à s’adapter et à persévérer dans un contexte économique et social difficile.

Le commerce de « ze bouyi, fig mi, pen bere » va bien au-delà d’un simple phénomène de rue. Il reflète une réalité socio-économique où des milliers de femmes se battent chaque jour pour assurer l’essentiel. Dans une économie instable, elles deviennent les piliers de leurs familles et de leurs communautés. Leur courage et leur persévérance face aux obstacles les transforment en véritables héroïnes du quotidien.

Ces femmes montrent au monde que même dans l’adversité, il est possible de survivre et de garder espoir. En Haïti, leur présence dans les rues de Port-au-Prince et des villes environnantes rappelle à tous que le travail et la résilience sont les véritables moteurs du changement et de la dignité humaine.