L’ethnologie, science qui étudie les peuples, leurs croyances et leurs pratiques sociales, trouve dans le vodou haïtien un champ d’observation d’une richesse inestimable. Loin des clichés exotiques ou des préjugés hérités de la colonisation, le vodou apparaît, pour l’ethnologue, comme un système de pensée complexe, structuré et profondément enraciné dans l’histoire et la mémoire collective du peuple haïtien.

Né du métissage entre les traditions religieuses africaines, le catholicisme imposé par les colons et les expériences du Nouveau Monde, le vodou n’est pas seulement une religion: c’est une cosmogonie, une manière d’expliquer le monde et de relier les vivants, les morts et les forces invisibles. L’ethnologue y découvre une organisation symbolique rigoureuse, où chaque loa (esprit) incarne une facette du divin, une énergie de la nature ou une valeur humaine.

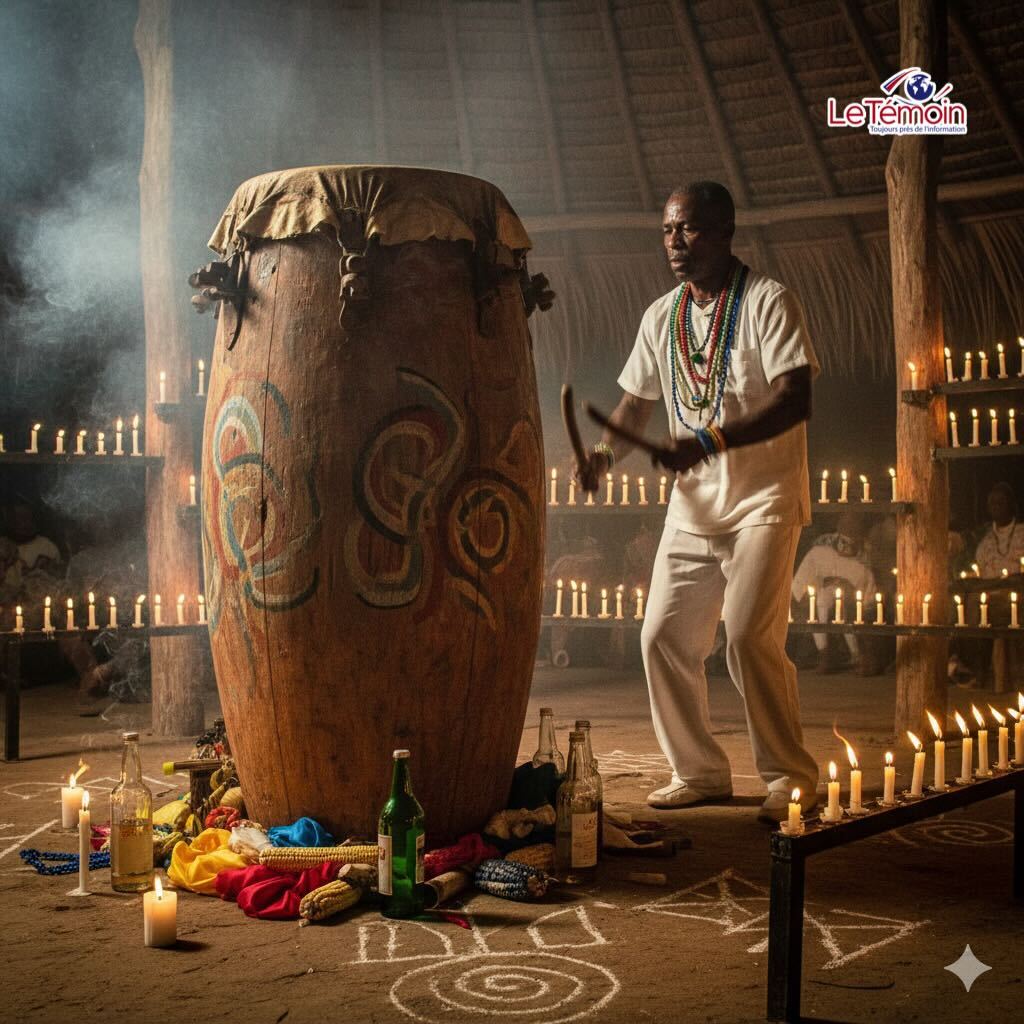

Étudier le vodou, c’est donc plonger dans la logique interne d’une société qui a su transformer la douleur de l’esclavage en puissance spirituelle. Les rituels, les chants, les tambours, les danses et les cérémonies deviennent pour le chercheur autant de textes vivants, porteurs de significations sociales, morales et politiques. L’ethnologie permet de décoder ces signes, de comprendre le rôle du vodou dans la cohésion communautaire, dans la guérison, dans la résistance culturelle et dans la transmission de la mémoire.

Loin d’être un folklore, le vodou se révèle ainsi comme un langage de l’identité. L’ethnologue, en l’étudiant, ne se contente pas de décrire une religion : il participe à la reconnaissance d’une pensée haïtienne originale, née du croisement des mondes, capable d’unir le visible et l’invisible, le passé et le présent.

En ce sens, le dialogue entre ethnologie et vodou ne relève pas seulement de la science : il est un acte de respect envers une civilisation qui, à travers ses esprits et ses symboles, continue de dire la dignité d’un peuple.